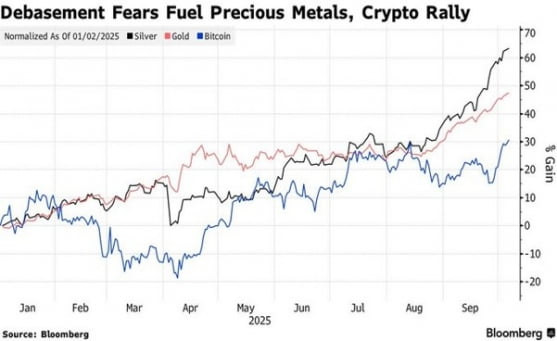

추석 연휴로 한국 시장이 쉬는 동안 미국 증시는 또 신고가 행진을 펼치고 있습니다. 물론 증시만의 이야기는 아닙니다. 금은 역사상 처음으로 온스당 4000달러를 돌파했고 은, 구리, 천연가스 등 그외 금속·원자재도 상승가도입니다. 3분기 내내 횡보하던 비트코인은 12만 달러 중반에 다시 안착했습니다. 그야말로 (국채만 빼고) 안 오르는 자산군을 찾기가 더 어려울 정도로 거의 모든 게 오르는 '에브리씽 랠리(everything rally)'입니다.

전 세계 각국 정부들의 돈 풀기 경쟁은 이런 시장 흐름을 고착화시키고 있습니다. 일본에선 '아베노믹스' 계승자 다카이치 총리가 당선됐고, 프랑스에선 긴축 예산을 추진하던 내각이 줄줄이 쫓겨나고 있습니다. 미국도 40조 달러에 가까운 부채를 안고 있는 현실이고요.

이렇게 돈이 무한정 풀리면 화폐와 현금의 가치는 더 하락할 수밖에 없습니다. 귀금속, 원자재, 암호화폐, AI·혁신 기업의 주식과 회사채까지 화폐 가치 하락에 대비할 수 있는 자산으로 피신하는 전략, 이른바 '디베이스먼트 트레이드(Debasement Trade)'가 부상하고 있는 이유입니다.

올 1월부터 "금 상승의 근본적 원인은 이 디베이스먼트 트레이드 때문"이라고 주장해온 JP모건은 앞으로 이런 투자 전략이 계속될 것이라고 강조합니다. 금이 천장 없이 오르는 기세를 보면 타당해 보입니다. 과도한 부채를 진 정부들이 재정 건전성을 회복하고 화폐 가치를 유지할 가능성이 점점 사라지고 있다고 시장과 투자자들이 판단하고 있는 것이죠. 실제 오늘날 실질 구매력으로 따진 달러의 가치는 2000년 대비 53%로 반토막이 났습니다.

3분기 횡보하던 암호화폐는 이미 10월 들어 상승세가 두드러집니다. 사실 최근의 랠리는 비트코인 및 이더리움에서 대규모 숏 포지션 강제 청산(숏 커버 랠리)이 주도했다는 분석이 많아 단기 속도 조절이 뒤따를 수 있습니다. 하지만 10월 첫째주 미국 상장 비트코인 ETF 12개에 총 32억 달러가 유입되면서 단기 모멘텀은 강세 쪽으로 기울었습니다. 또 근본적으로 법정화폐에 대한 불신이 비트코인 매수의 큰 인센티브라는 점을 고려하면 암호화폐도 '디베이스먼트 트레이드'가 강하게 작용할 여지가 있습니다.

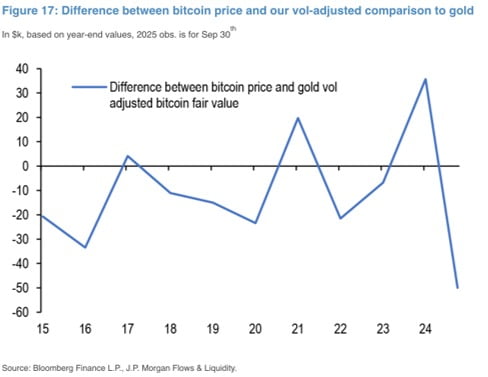

이에 따라 월가는 비트코인 목표가를 줄줄이 상향하고 있습니다. 씨티는 비트코인이 '디지털 금'이라면서 12개월 목표가를 18만1000달러로 높였습니다. 또 JP모건은 비트코인이 금에 비해 상당히 저평가 국면에 있다면서 16만5000달러까지 상승 여력이 있다고 분석합니다. 금 대비 비트코인의 변동성이 이전보다 크게 하락한 상태여서 투자자들에게는 상대적으로 금보다 비트코인이 매력적인 투자처가 됐기 때문입니다. 현재 세계 민간 부문의 금 투자 규모가 약 6조 달러인데, 비트코인 시가총액은 2조3000억 달러 수준이니 변동성 차이를 감안하면 산술적으로 비트코인이 약 42% 더 상승할 수 있다는 논리입니다.

골드만삭스가 대표적입니다. 7일(현지시간) 내년말 금 목표가를 기존 4300달러에서 4900달러로 상향조정한 골드만삭스는 금 상승을 실수요 개인 투자자들이 견인하고 있다고 분석합니다. 8월 26일 이후 한 달간 금값 14% 상승분 중 투기적 순매수 포지션 증가로 인한 상승분은 1%포인트에 그쳤고, 대부분의 상승분이 ETF나 중앙은행 같은 구조적인 실수요 때문에 발생했습다는 겁니다.

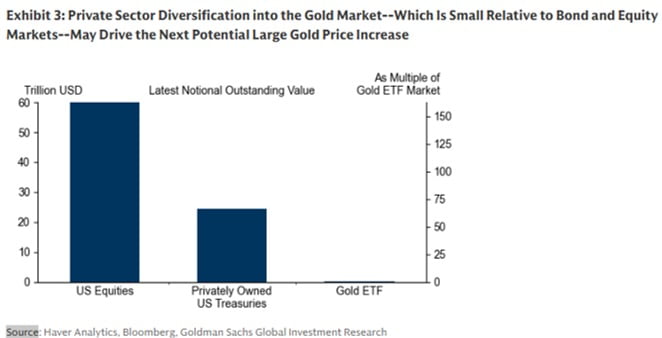

특히 서구 국가 개인 투자자들의 금 ETF 보유량이 엄청난 속도로 늘어나고 있습니다. 골드만삭스에 따르면 9월 한 달 간 서구 금 ETF 보유량이 112톤이나 늘었는데, 골드만삭스의 당초 예상치보다 6배 이상 많았습니다. 그동안 금 매수를 구조적으로 견인해온 것은 중국을 필두로 탈(脫)달러를 원하는 반서구 세계의 중앙은행이었는데, 이제 서구 국가의 개인 투자자들도 '화폐 하락 헤지'를 위해 금을 사기 시작했다는 겁니다.

현재 서구의 금 ETF 시가총액은 3000억~4000억 달러에 불과합니다. 미국 주식 시장(60조 달러)이나 민간 보유 국채(20조 달러) 대비 1.5%에 불과합니다. 골드만삭스는 개인 투자자들이 국채 투자금의 1%만 금으로 옮겨도 금값이 5000달러에 이를 수 있다고 보고 있습니다.

이런 시장에서 가장 큰 리스크는 인플레이션입니다. 완화적인 재정·통화 정책으로 인플레이션이 다시 치솟으면 Fed가 금리 인하를 지속할 수 없을 가능성이 커지기 때문입니다. 국채 금리 급등도 위험자산에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

하지만 그럼에도 불구하고 각국 정부의 돈 풀기는 좀처럼 끝나지 않을 것으로 보입니다. 아니, 오히려 인플레이션을 부채 위기의 해결책으로 쓰려는 모습입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 원아메리카뉴스와의 인터뷰에서 "지금 우리의 경제 성장세라면 (37조8600억 달러의) 부채도 상대적으로 별 게 아니다"라면서 "부채보다 더 성장하면 된다(You grow yourself out of that debt)"고 했습니다. "빚을 갚는 게 아니라 성장으로 극복한다"는 겁니다. 인플레이션으로 빚을 녹이겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것이죠.

전 세계 정부들이 지고 있는 부채는 모두 300조 달러에 이릅니다. 헤지펀드 원리버애셋매니지먼트 창업자 에릭 피터스는 각국 정부가 이 부채를 인플레이션으로 해결하려는 의도를 시장이 파악하기 시작했다고 말합니다. 그리고 이것이 시장의 자산 버블이 계속 커질 수 있는 이유라고 말합니다.

그는 닷컴 버블 당시와 현재 시장의 가장 큰 차이로 금과 S&P 500이 함께 상승하고 있다는 점을 꼽습니다. 실제 1995~2000년 S&P 500이 4137% 오르는 동안 금값은 25% 내렸습니다. 지금과 달리 "기술 혁신에 대한 내러티브는 강했지만, 인플레이션 헤지 수요는 약했기 때문"입니다.

그런데 지금은 AI 관련주와 금이 함께 상승하고 있습니다. 이에 대해 피터스는 "팽창하는 버블 공포에도 불구하고 시장은 우리가 '인플레이션성 붐'에 진입하고 있음을 신호하고 있다"고 해석합니다. 즉 AI 인프라 확장이 물가 상승을 동반한 혁신 사이클을 가져올 거라고 예상하는 겁니다.

결국 '인플레이션성 혁신 패러다임'으로 전환하고 있는 시장에 발맞춰 투자자들도 전략을 바꿔야 한다는 게 피터스의 결론입니다. 전통적 가치주만 고집하지 말고, 혁신을 주도하는 AI·인프라 관련 자산과 인플레이션 방어를 위한 금·자원 등 실물 자산을 함께 투자하는 것이 기본 포지션이 돼야 한다는 것입니다.

물론 '이번엔 다르다'는 이번에도 틀릴 수 있습니다. 그리고 역사는 이번에도 반복될 수 있습니다. 하지만 이미 브레이크가 고장난 것 같은 각국 정부들의 재정 중독과 화폐 가치 하락은 점점 돌이킬 수 없는 길에 들어서는 것처럼 보입니다. 그렇다면 이에 대비하는 투자 전략도 얼마나 빨리 시작하느냐의 싸움이 될 수 있습니다.

뉴욕=빈난새 특파원 binthere@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩