딸 서 씨는 “지방에서는 명품 쇼핑을 하러 서울을 종종 가는데 최근엔 거의 일본으로 간다”며 “서울 가는 시간과 별 차이 없는데 물건 값이나 각종 숙박 비용은 훨씬 저렴하니 일본으로 안 갈 이유가 없다”고 말했다.

엔화 약세 효과를 타고 고급 의류와 핸드백을 저렴한 가격에 사려는 관광객들이 일본으로 몰려들고 있다. 한국인 고객은 말할 것도 없거니와 중국이나 동남아 등 아시아 지역이나 유럽, 북미 지역에서도 주요 명품 고객들이 엔화 약세를 틈타 자국 대신 일본을 방문해 명품을 대거 사들이고 있다.

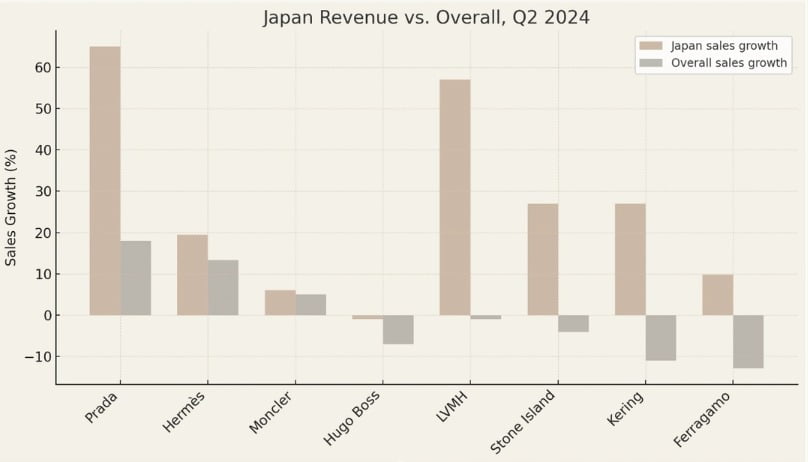

LVMH의 실적 발표에서도 비슷한 분위기가 감지됐다. LVMH의 중국 등 아시아태평양 지역 매출은 14% 감소했다. 하지만 중국의 부진을 일본의 성장이 상쇄했다. LVMH는 "중국인 여행객들의 구매 증가로 일본에서 이례적 성장을 이뤘다"고 발표했다.

페레가모 역시 전년 대비 12.8%의 글로벌 매출 감소를 기록했지만 같은 시기 일본은 9.8% 늘며 두드러진 증가폭을 보였다. 프라다와 에르메스는 일본 매출이 특히 큰 규모로 늘어 각각 65%와 19.5% 매출 증가를 기록했다.

버버리 또한 비슷한 상황이다. 실적 발표에서 전체 매출이 1년 전보다 22% 감소했지만 일본 매출이 6% 증가했다고 밝혔다. 버버리는 "전 세계적으로 실적은 감소했지만 일본은 중국인 및 아시아 방문객들 소비가 강세를 보이면서 현지인의 소비 약세를 메꾸고 성장세를 이어갔다"고 언급했다.

엔화 약세로 인해 일본에서 판매하는 명품 가격이 상대적으로 저렴하기 때문이다. 예컨대 루이비통의 인기제품 중 하나인 알마 BB 모노그램 핸드백은 일본에서 27만9400엔(약 256만2600원)에 판매된다. 중국에선 1만4800위안(약 279만원)이다. 엔화가 한창 약세이던 지난 7월에는 1725달러(약 231만원)선에 판매됐는데 국내에선 250만원에 팔렸다는 점을 감안하면 국내 가격보다도 싸다. 백화점의 외국인 고객 할인 혜택까지 더하면 상당한 할인 폭이 적용됐을 것으로 보인다.

디올이나 셀린느 등도 국내 가격에 비해선 10~15%, 중국 내 가격에 비해선 20% 이상 저렴할 것으로 추정된다.

장 자크 기오니 LVMH 최고재무책임자(CFO)는 “우리는 일본에서 발생한 성장에 만족은 하지만, 이익과 마진의 관점에서 보면 상당한 비용이 발생한 것은 사실”이라고 말했다.

이 때문에 일부 명품업체들은 엔화 약세 효과를 희석시키기 위해 일본 시장부터 조금씩 가격을 올리는 추세다. LVMH와 케어링, 에르메스 등이 하반기에 들어서면서 일본에서 가격 인상을 단행한 것으로 나타났다. 이들은 가격 인상에 대해 통화 가치 하락의 영향을 완화하기 위해 조정되었다고 설명했다.

실제로 루이비통은 일본에서 스피디 반둘리에 30 가격을 28만500엔에선 28만9300엔으로 약 3% 인상했다. 디올도 북토트 레더백 미니 매크로 까나쥬 가격을 7월 이후 380엔에서 400엔으로 5%가량 올렸다.

다만 인상을 큰 폭으로 조정하진 못했는데 일본 내에서 외국인 수요를 제외한 일본 내국인 수요는 크지 않아서라는 게 명품업체들의 분석이다. 한 명품 브랜드 관계자는 “엔화가 앞으로 어떻게 변동될지 모르는 불확실성이 있는 데다가 정작 일본 현지 소비자들 사이에선 명품 붐이 한풀 꺾이고 있어 추가적 가격 인상이 내국인들의 불만으로 이어질까 우려하는 분위기”라고 전했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩