지금 우리나라에서 가장 ‘핫’한 유물은 단연 신라 금관입니다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난달 29일 열린 한·미 정상회담 덕분입니다. 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신라 금관 모형을 선물했고, 트럼프 대통령이 크게 기뻐하는 모습이 전 세계적인 화젯거리가 됐으니까요. 덕분에 지금 국립경주박물관에서 열리고 있는 ‘신라 금관 : 권력과 위신’도 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 역사상 처음으로 신라 금관 6점이 한자리에 몰린 이 전시를 보기 위해, 오늘도 수많은 사람이 경주박물관 앞에 줄을 서 있습니다.

그런데 궁금한 점이 생깁니다. 이런 금관은 왜 만든 걸까? 전 세계 금관 절반 이상이 신라 것이라는데, 왜 신라에서만? 왜 이런 모양일까? 신라 왕들은 평소에 이런 관을 쓰고 다녔던 걸까? 이런 말들도 돌아다닙니다. “신라 금관은 원래 쓰는 게 아니라 죽은 사람 얼굴에 씌우는 데스마스크(Death Mask)다. 트럼프에 대한 모욕이다.” 과연 어디서부터 어디까지가 진실일까요?

금관이 만들어진 시대는 지금으로부터 1500~1600년 전인 만큼 100% 확실한 정답을 단정하기는 어렵습니다. 하지만 신라 역사와 유물을 연구하는 학자들이 이때까지 쌓아온, 어느 정도 합의된 연구 성과들이 있습니다. 경주박물관에서 열리고 있는 전시는 이를 종합한 결과입니다. 경주박물관 전시와 도록, 전문가들의 도움을 받아 지금부터 금관에 대한 궁금증을 하나하나 풀어 보겠습니다.

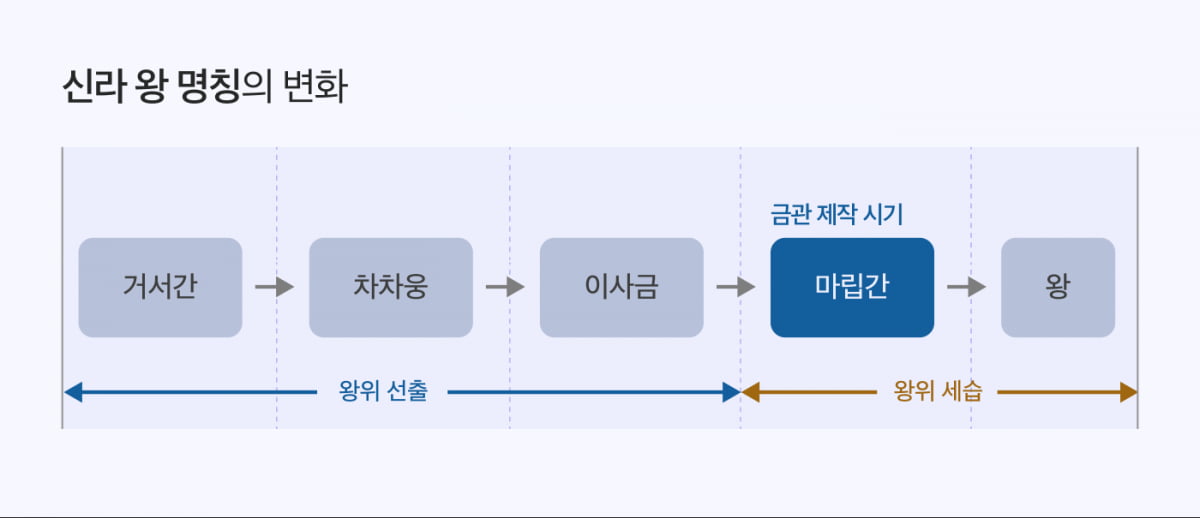

그럼 신라 왕은 왜 그렇게까지 자신의 위치를 강조하고 싶었을까요. 금관을 만들기 시작할 당시 신라는 ‘왕다운 왕’이 처음 등장한 시기였습니다. 4세기 이전 신라는 여러 부족이 힘을 합친 동맹에 가까웠지만, 이 시기(내물왕=내물 마립간) 중앙집권을 강화해 우리가 아는 ‘왕정 국가’로 막 변신한 참이었지요. 하지만 왕의 권위는 아직 강력하지 않았습니다. ‘왕이랑 내가 다를 게 뭔데?’라고 생각하는 힘센 족장들이 여전히 곳곳에 버티고 있었거든요.

“우리 왕족은 선택받은 고귀한 핏줄이니 대대로 왕위를 물려받는다”는 이유를 댈 수도 없었습니다. 직전까지만 해도 박·석·김 세 성씨가 돌아가며 왕을 지냈거든요. 왕이 “내가 왕이니 내 말을 들어라”고 말할 때, 지방 족장이 “너나 나나 원래 비슷비슷한 급이었잖아. 니가 뭔데?”라고 받아치면 대답이 마땅치 않았던 상황. 그래서 신라는 세련된 방식을 선택했습니다. 바로 ‘황금의 정치학’입니다.

왕은 지방의 지배층에게 금관이나 금동(금으로 도금하거나 금박을 입힌 구리)으로 만든 관 등을 줬습니다. 세력이 더 큰 족장에게는 더욱 멋진 물건을 줬지요. 왕에게 이런 물건을 받은 지방 족장들은 부하들에게, 인근 세력들에게 ‘면’이 섰습니다. “신라의 왕이 나를 공식적으로 인정했다”는 강력한 증거물이 생겼으니까요. 자신보다 ‘격’이 낮은 족장이 까불면 이렇게 말하면 됩니다. “네 관보다 내 관이 더 좋은 것이니 내가 더 높다. 내 말을 들어라.” 실제로 경주에서 만든 것으로 추정되는 금동관들이 대구, 경산 등 영남 각지에서 발견됩니다. 중앙에서 제작해 족장들에게 관을 나눠줬다는 증거입니다.

하지만 진짜 승자는 신라 왕입니다. 뭔가를 준다는 것 자체가 상하관계를 명확하게 하기 때문입니다. 멋진 관을 받았다고 좋아하는 족장들은, 사실은 자신이 신라 왕의 질서 아래에 있다는 것을 공식적으로 인정하는 게 됩니다.

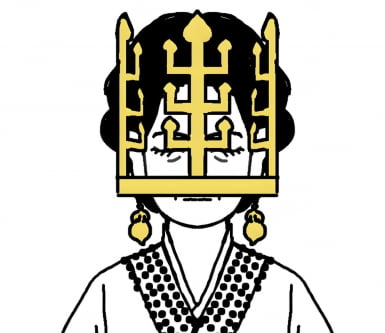

금관의 디자인 자체가 이런 권위를 강조하는 장치입니다. 하늘로 뻗은 나뭇가지와 사슴뿔(혹은 나뭇가지의 변형 모양)은 왕이 하늘과 소통하는 존재임을 보여주는 ‘안테나’였습니다. 서봉총 금관의 세 마리 봉황도 마찬가지로 이 세상과 저세상을 잇는 존재였고요. 주렁주렁 매달린 곡옥과 금속 장식들은 영원한 생명력을 상징했습니다. 허리띠도 마찬가지입니다. 황남대총에서 나온 허리띠에는 집게, 칼, 약통, 향로 모양의 작은 장식들이 매달려 있습니다. 이는 “이 사회의 모든 기술과 권능이 바로 나, 왕에게 있다”는 선언입니다.

인류가 언제나 사랑해온 귀금속, 썩지 않는 금속인 금(金)이라는 소재가 이를 뒷받침했습니다. 자신들의 힘과 권위가 금처럼 영원히 빛날 것이라는 메시지를 담았던 겁니다. 실제로 이 시대 만들어진 금동관은 상당 부분 삭아 없어졌지만, 금의 순도가 높은 금관들은 지금까지 남아 찬란하게 빛나고 있습니다.

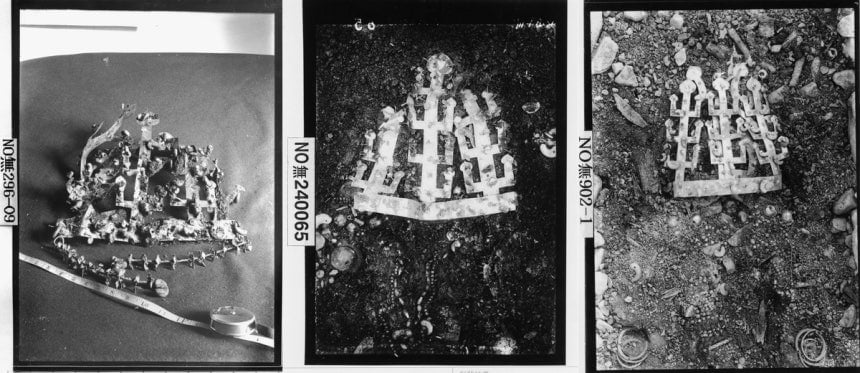

하지만 단정하기에는 이릅니다. 신라의 장인들이 이 금관을 ‘어떻게든 쓰려고’ 작정하고 만들었다는 증거들이 있기 때문입니다. 먼저 재료. 신라 금관은 100% 순금이 아닌, 80~90% 순도의 금에 은을 섞은 ‘합금’입니다. 금관이 더 커질수록 은의 비율은 높아집니다. 100% 순금은 너무 무르고 쉽게 휘어져서, 크기와 무게를 버틸 수 있도록 일부러 순도를 조절해 강도를 높인 겁니다. 특히 금속판에 촘촘히 점을 찍어 무늬를 새긴 것(원점 무늬)은 판의 탄성을 높여 튼튼하게 쓰려는 노력으로 해석됩니다. 아마 실제 금관에는 가죽끈 같은 것들도 추가로 달려 있었을 겁니다.

어떻게 썼는지에 대한 힌트도 남아 있습니다. 서봉총 금관에는 머리에 금관을 얹기 위한 둥근 모자 모양의 형상이 있습니다. 그냥 머리 위에 얹는 게 아니라, 모자처럼 쓸 수 있게 만든 겁니다. 금관을 실제로 써본 사례도 있습니다. 1935년 평양부립박물관장이었던 일본인 고이즈미 아키오가 서봉총 금관을 평양에 가져가 차릉파라는 이름의 기생에게 씌우고 기념사진을 찍은 사건입니다. 파렴치한 만행입니다만, 공교롭게도 금관을 머리에 쓸 수 있다는 사실은 이 사건으로 증명된 셈입니다. 무게도 못 쓸 정도로 무겁지 않습니다. 성인용 금관의 경우 692g(금관총 금관)~1293g(천마총 금관) 정도로, 군인들이 쓰는 방탄헬멧(1.1kg)과 비슷한 수준입니다.

물론 왕이 매일 아침 출근길에 쓰고 다니진 않았을 겁니다. 너무 치렁치렁하고 불편하니까요. 하지만 가끔 가장 중요한 제사나 의식이 열릴 때, 자신의 ‘격’을 만천하에 보여줘야 하는 순간에는 썼을 가능성이 높습니다. 번쩍이는 금관을 쓴 뒤 황금 귀걸이와 허리띠를 차고 사람들 앞에 나타났을 때 그 위엄은 굉장했을 겁니다. 그리고 죽어서는 ‘다음 세상에서도 왕으로 살아가라’는 표식으로 함께 묻혔겠지요. 살아서는 의식용, 죽어서는 데스마스크. 경주박물관의 이번 전시는 이런 관점을 반영하고 있습니다.

재료 측면에서는 아직 미스터리가 많습니다. 금관과 금 관련 장식에 들어간 금을 다 어디서 구했을까요? 역사적으로 경주 인근에 금광이 있었다는 기록은 없습니다. 사금을 모았다는 설도 있지만, 이 정도 양을 만들 수 있었을지는 미지수입니다. 한편 금관에 달린 푸른 곡옥은 ‘비취’입니다. 이 비취는 한반도에서 나지 않는 보석으로, 성분 분석 결과 일본 열도의 비취와 매우 유사하다고 합니다. 다만 신라가 일본과 비취 교역을 했다는 문헌 자료는 없습니다. 이런 점들도 앞으로 차차 밝혀질 것입니다.

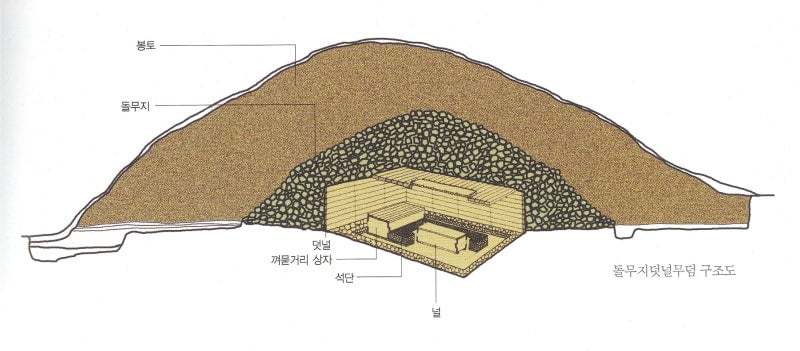

신라 금관이 이렇게 많이 남아있을 수 있던 비결은 무덤 구조에 있습니다. 신라의 왕과 귀족은 돌무지덧널무덤(적석목곽분)이라는 방식의 무덤을 썼습니다. 쉽게 말해 나무로 짠 방(덧널) 위에 돌을 산더미처럼 쌓고(돌무지), 그 위를 다시 흙으로 덮은 구조입니다. 이 무덤은 도굴이 사실상 불가능에 가깝습니다. 몰래 굴을 뚫고 들어가려 하면 위를 지탱하던 돌무더기가 와르르 쏟아져 깔려 죽고, 안전하게 하나하나 돌을 옮기며 파헤치자니 경주 시내 한복판이라 사람들이 다 보기 때문입니다. 참고로 돌무지덧널무덤에 쌓은 돌의 총 무게는 1000t~2000t에 달합니다. 덕분에 신라 황금 유물들은 1500년 넘게 도굴되지 않고 고스란히 남을 수 있었습니다.

이런 무덤을 만든 본질적인 이유는 금관을 만든 이유와 같습니다. ‘왕이 이렇게 강력하다’는 사실을 직관적으로 보여주고 과시하기 위해서였지요. 거대한 무덤을 쌓을 수 있다는 것 자체가 그만한 노동력을 체계적으로 동원할 수 있다는 뜻이었으니까요. 그런데 이렇게 열심히 금관을 만들고 산더미 같은 무덤을 쌓던 신라가 6세기 전반이 되면 갑자기 이 모든 일을 멈춥니다. 국가 시스템이 자리 잡으면서 금관과 무덤 크기로 권력을 과시할 필요가 없어졌기 때문입니다.

쉽게 말해 이렇습니다. 4세기부터 6세기 전반까지 왕은 금관과 무덤 크기를 내세우며 “내가 너보다 격이 높다”고 과시했습니다. 그런데 6세기 법흥왕이 율령(나라를 통치하기 위한 법과 제도)을 반포하면서 게임의 룰이 확 바뀝니다. 신분 제도인 골품제와 관직의 제도인 관등제가 정비된 거지요. 골품제와 관등제가 도입되면서 사람들은 황금 액세서리 없이 정해진 ‘관복(옷)’의 색깔과 디자인으로 신분을 구분할 수 있게 됐습니다.

또 하나, 불교라는 더 강력한 사상이 등장했습니다. 이전까지 왕이 금관의 나뭇가지와 사슴뿔 같은 장식을 통해 ‘하늘과 통하는 자’를 자칭했다면, 이제는 ‘부처의 대리인’, ‘불교가 선택한 이상적인 왕’, ‘왕은 부처’(왕즉불)라는 이념으로 통치를 정당화하게 됩니다. 왕의 이름부터가 불교식으로 바뀌었습니다. ‘불법(佛法)을 일으킨(興) 왕’이라는 뜻의 법흥왕, ‘진리(眞)를 일으킨(興) 왕’이라는 뜻의 진흥왕처럼 말입니다. 이에 따라 권력의 상징도 무덤이 아닌 불교 사찰(황룡사), 불상과 사리기(부처의 사리를 담는 용기)가 됩니다. 내세관도 불교식으로 바뀌면서 커다란 무덤들은 작아져 산 속으로 들어갑니다. 황금과 무덤의 권위는 가고 불교의 권위가 온 겁니다.

그렇다면 금관은 지금 있는 6점이 전부일까요. 그건 또 아닙니다. 놀랍게도 지금까지 나온 황금 유물들은 일부분에 불과합니다. 지금 경주 시내를 돌아다니다 볼 수 있는 고분들의 절반 이상이 아직 발굴되지 않은 상태입니다. 이 중 대형 고분을 발굴하면 거의 확정적으로 새로운 금관을 만날 수 있습니다. 그런데도 고고학자들이 당장 고분을 파지 않는 이유가 있습니다. 기술이 더 발달한 뒤에 발굴을 진행하면 훨씬 더 많은 사실을 밝혀낼 수 있을 거라는 기대 때문입니다.

20세기 초 발굴은 기술도 없이 마구잡이로 유물을 꺼내는 데 급급했던 ‘보물찾기’ 식 발굴이었습니다. 지금의 발굴은 데이터를 분석하고 유물을 스캔해 그 구조와 원래 모습을 밝혀내는 데에 이르렀습니다. 언젠가 훗날에는 흙 한 줌을 통해서도 당시 사람들이 무엇을 먹고 어떤 환경에 살았는지 분석해내는 기술도 나올 겁니다. 그 때 우리는 1500년 전 신라의 모습을 훨씬 더 생생하게 복원할 수 있을 겁니다. 불치병에 걸린 사람을 냉동인간으로 보존해서, 의학 기술이 발달한 먼 미래에 깨워 병을 고친다는 아이디어와도 비슷합니다.

정리하자면, 우리가 지금 볼 수 있는 신라 시대 유물은 빙산의 일각에 불과합니다. 경주 시내와 박물관에 있는 것들의 대부분은 오직 4~6세기, 신라의 천년 역사 중 딱 200여년의 ‘스냅샷’ 중 일부일 뿐입니다. 그 시대(4~6세기) 이전 무덤들은 곳곳에 아직도 잠들어 있고, 이후 무덤들은 산에 있습니다. 앞으로 발굴해 나갈 것들이 무궁무진하다는 얘기입니다. 과거 조상들의 역사와 유물이 이토록 풍부하게 잠들어 있다는 사실은 생각할수록 가슴 뛰는 일입니다.

(1) 왜 이렇게 신라 금관은 많은가? - 도굴이 힘든 규모와 구조를 가진 신라 특유의 무덤 양식(돌무지덧널무덤) 때문이다. 이런 무덤을 만든 건 왕의 권력을 과시하기 위해서였다.

(2) 6세기 이후 금관은 왜 없나? - 불교가 도입되고 국가 시스템이 체계화되면서 금관과 금 장식물로 권위를 강조할 필요가 없어졌다. 그 이후 신라는 신분제(골품제)와 정부조직법(관등제)으로 질서를 잡았고, 불교 이념으로 권위를 세웠다.

(3) 더 파면 금관이 더 나올까? - 그럴 가능성이 매우 높다. 하지만 당장 다 파야 할 이유도 없고, 나중에 파면 더 좋은 결과를 얻을 수 있을테니 기술의 발전을 기다리고 있다.

특히 이번 전시는 여러 금관을 한 번에 비교해가며 볼 수 있다는 점에서 탁월합니다. 초기 금관인 교동 금관에서 후기 금관인 천마총 금관까지 어떻게 양식이 달라지고 발전해 나갔는지, 어린아이 무덤인 금령총에서 나온 금관과 허리띠가 다른 금관과 허리띠보다 얼마나 작은지, 황남대총 북분 금관·서봉총 금관·금관총 금관이 어떻게 서로 다른 방식으로 아름다운지 등을 두 눈으로 직접 확인할 기회입니다.

이런 귀한 전시인 만큼 입소문이 나서 관람이 쉽지 않습니다. ‘오픈 런‘은 기본입니다. 사람이 너무 몰려 사고가 나는 것을 막기 위해 박물관은 매일 아침 9시 20분부터 번호표를 배부하고 하루 총 2550명(회차당 150명)만 입장을 받고 있습니다. 1인 1매만 받을 수 있으니, 일찌감치 줄을 서는 것 말고는 답이 없습니다.

모두가 전시를 볼 수 있는 건 아닙니다. 경주까지 갈 형편이 안 될 수도 있고, 줄 서기가 부담스러울 수도 있습니다. 폐막일인 12월 14일까지 수용 가능한 모든 인원을 꽉 채우더라도 이 전시를 볼 수 있는 총인원은 15만명에 못 미칩니다. 하지만 괜찮습니다. 전시는 언젠가 끝나지만, 금관들은 원래 있던 박물관에서 계속 우리를 기다릴 테니까요. 여러 박물관을 돌며 ‘금관 투어’를 해보는 것도 좋을 겁니다.

가장 중요한 건 ‘상상력’입니다. 1500년 전 이 금관을 만들고, 쓰고, 묻었던 그때 그 사람들의 생활과 마음을 상상해 보는 겁니다. 역사와 유물을 들여다보면 이처럼 나와 다른 시대, 다른 존재의 삶을 생생하게 떠올려볼 수 있습니다. 그 과정에서 세상을 보는 시야는 넓어지고, 나와 다른 존재들을 포용하는 이해심과 너그러움도 커집니다. 그래서 사실 금관이 당장 눈앞에 있는지 여부는 크게 중요하지 않을수도 있습니다. 상상력 하나만 있다면, 우리는 언제든 옛 것에서 즐거움과 배움을 얻을 수 있으니까요.

행복한 주말 보내세요.

*이번 기사는 전시 도록 및 기자간담회 내용, 국립경주박물관 관계자들과의 질의응답을 토대로 작성했습니다. 기사 내용은 국립경주박물관이 이번 전시에서 밝힌 관점과 해석을 전적으로 따르고 있음을 밝힙니다.

<그때 그 사람들>은 미술·문화재 담당 기자가 미술사의 거장들과 고고학, 역사 등을 심도 있게 조명하는 국내 문화 분야 구독자 1위 연재물입니다. 매주 토요일 새로운 이야기로 찾아옵니다. 네이버 기자 페이지를 구독하시면 미술 소식과 지금 열리는 전시에 대한 심층 분석을 읽어보실 수 있습니다. 이미 구독 중인 8만명 독자와 함께 아름다운 작품과 이야기를 만나보세요. 세 권의 책으로 곁에 두실 수도 있습니다.

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩