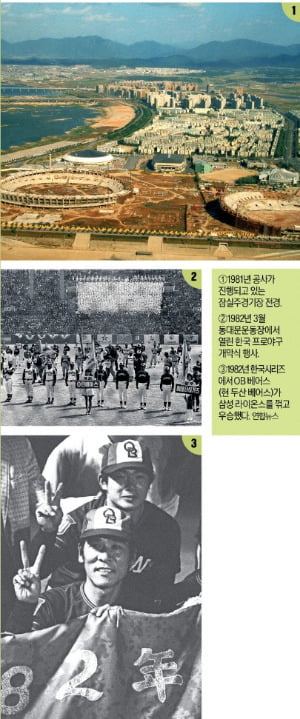

1982년 한국 프로야구가 시작되던 그해에 이 야구장은 서울 동남쪽 잠실에 모습을 드러냈다. 그때부터 매년 서울은 잠실을 따라 계절을 기억해 왔다. 개막전의 설렘, 여름 저녁의 환호, 가을의 침묵과 눈물. 경기 결과는 매번 바뀌었지만 감정은 늘 그 자리에 쌓였다.

도시는 주로 기능과 효율로 설명된다. 어디에 어떤 건물과 시설이 있고 얼마나 빠르게 접근할 수 있는지가 중요하다. 서울은 특히 그러했다. 하지만 잠실야구장은 그 도식에서 벗어나 있다. 이곳은 애초에 서울올림픽 준비를 위해 설계됐지만, 이후엔 사용하는 사람들이 스스로 점유하고 반복하며 감정을 쌓았다. 도시가 집단의 기억을 저장하는 드문 방식이 이곳에 있었다. 한 해 1000만 명이 넘는 사람이 이 야구장에 모여 공동의 기억과 각자의 기억을 쌓아 올렸다.

서울은 이 구장을 곧 철거할 예정이다. 2031년을 목표로 잠실야구장은 리모델링을 거쳐 전천후 돔구장으로 바뀐다. 기능적으로 더 좋아질 것이다. 하지만 그 전에 묻고 싶은 게 있다. 서울은, 서울 사람들은 이 야구장을 지워낼 수 있을까. 그 공간은 단지 야구를 했다는 이유만으로 도시 안에 그렇게 오래 남을 수 있었을까.

어쩌면 잠실야구장은 이 도시가 처음으로 ‘기억하고 싶은 장소’를 만든 순간이었는지도 모르겠다. 매년 같은 자리에 같은 감정을 새기는 행위가 있었다. 경기를 보지 않더라도 그 근처를 지나면 도시의 리듬이 느껴졌다. 지금 서울은 다시 한번 그 공간을 바꾸려 한다. 그렇다면 우리는 그 이전의 야구장을, 그 안에 쌓인 감정과 기억을 어떻게, 어디까지 기억할 수 있을까. 이 도시가 잠실야구장을 지우기 전에 우리는 이 구장을 기억해두려 한다.

잠실야구장과 함께 확장된 서울 동남권

야구장이 서울 동남개발 핵심 역할

잠실야구장이 들어선 자리는 본래 한강 하류에 흩어져 있던 몇 개의 작은 섬이었다. 잠실도, 부리도, 무동도 같은 이름으로 불렸다. 사람들은 이곳에서 물고기를 잡거나 누에를 쳤다. 행정구역은 서울이지만 실상은 도시의 바깥이었다.

당초 서울시는 종합운동장 조성과 2호선 지하철로 강북에 몰린 서울의 핵심 상권, 주거지를 강남에 일부 넘기려 했다. 하지만 아무리 도로를 뚫고 건물을 세워도 사람이 잘 모여들지 않았다. 야구장이 생긴 이후 상황은 극적으로 변했다. ‘국민 스포츠’ 야구는 사람들의 일상이 됐고, 일상은 소비와 주거, 교통을 불렀다. 경기를 보기 위해 몰려든 사람 덕분에 역세권이 형성됐고 상권이 생겼다. 서울 동남권의 인프라는 잠실야구장을 기점으로 퍼져나갔다.

잠실주경기장이 아니라 잠실야구장이 지금의 잠실을 만들었다는 사실은 ‘도시화’의 역설이자 힌트다. 도시계획은 지도 위에 그려지지만 실제 도시는 사람들의 감정으로 완성된다. 잠실야구장은 강남 도시화의 기획에서 벗어나 사람들이 현실로 구축한 ‘콘텐츠형 인프라’였다. 서울 남동쪽이 비로소 도시가 된 순간, 그 중심엔 야구장이 있었다.

야구장을 중심으로 생활권이 형성되자 집값도 움직였다. 잠실 아파트는 강남 아파트와 동조화됐다. 강남과 가까운 위치 때문만은 아니었다. 사람들의 삶이 이곳에 자연스럽게 축적됐기 때문이다. 매일 야구장을 지나 출근하고 주말이면 ‘직관’을 간다. 도시는 사람들의 경험을 좇아 움직인다.

LG·두산의 기묘한 동거

잠실야구장은 두 개의 홈을 품고 있다. 두산 베어스와 LG 트윈스다. 같은 구장을 40년 넘게 함께 쓴 두 팀은 세계 프로야구 역사에서도 드물다. 미국, 일본, 대만 어디를 봐도 한 구장을 두 팀이 정규 시즌 내내 공유하는 사례는 흔치 않다. 그런데 서울은 그렇게 하고 있다.

공존은 늘 경계 위에 있다. 더그아웃이 나뉘어 있고 라커룸도 따로 있다. 외야석, 출입구 동선, 시즌 개막전 우선권까지 섬세하게 나누지만 충돌은 피할 수 없다. LG의 홈경기 때 두산 유니폼을 입은 팬은 야유를 받고, 두산 경기 때 LG 응원가가 울리면 민원이 들어온다. 한 경기장 안에서 두 개의 ‘도시감정’이 부딪힌다.

이 기묘한 구조는 어쩌면 ‘서울적’이다. 서울은 늘 낯선 것들이 섞여 있는 도시다. 한강 이남에 새롭게 조성된 도시와 강북의 오래된 골목이 공존하고 재개발과 재생, 욕망과 저항이 동시에 존재한다. 잠실야구장은 그런 서울의 축소판이다.

공동 연고지란 구조는 불편하지만 그 불편이 오히려 더 많은 이야기와 관객을 끌어들인다. LG와 두산의 서울 라이벌 경기는 프로야구 최대 매치다. 긴장이 고조되고 때론 큰 웃음이 있다. 이 불완전한 공존이야말로 잠실을 독특한 감정의 무대로 만든다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩