최근 이진숙 교육부 장관 후보자 논문 표절 의혹이 제기되면서 표절에 대한 사회적 민감도가 다시 한번 높아졌다. 전 세계 연구자 중 약 3%는 표절과 기타 부정행위를 저지른다는 추산도 있다.

정치권에서 이 후보자와 같이 논문 표절 시비가 불거진 것은 여야를 막론하고 어제오늘의 일이 아니다. 단 이 후보자의 경우, 교수 출신의 '교육수장' 후보자라는 면에서 더욱더 논란이 큰 모양새다.

국내에서 2015년부터 5년간 국내 대학에서 열린 연구윤리위원회 중 31%가 논문 표절 때문이라는 통계가 나온 바 있다. 지난 21대 국회의원 중 석박사 의원 5명 중 1명에 대해 표절이 의심된다는 보도가 과거 나온 일도 있었다.

출신 정당과 무관하게 고위 공직자의 논문 표절 논란은 이따금 제기돼왔다. 이 후보자를 포함해 대체로 문제가 됐던 것은 '인용'의 문제다. 유사한 문제나 표절 비율이 지적돼도 어떤 정치인은 아무 문제 없이 넘어갔고, 어떤 정치인은 논문이 취소되거나 정치 생명이 끝나는 일도 있었다. 교육 기관별로 시효와 표절의 기준 등이 다르다는 원인이 지목된다.

현역 정치인 중에서 표절 논란으로 일어난 대표적인 예는 이재명 대통령과 추미애·서영교 의원이 있다. 역시 모두 인용의 문제였다. 이 대통령은 20대 대선 과정서 불거진 가천대 석사 학위 논문 표절 논란에 "표절을 인정한다. 잘못했으니까 반납했다"고 말하기도 했다. 하지만 가천대는 검증 결과 "핵심 부분 표절이 아닌 인용 부실"이라고 결론내렸다.

추미애 의원은 법무부 장관 후보 때 석사논문 표절 의혹이 제기됐다. 당시 인사청문회 준비단은 "학계 논문 작성 기준이 정비되기 전"이라고 해명했다.

서 의원도 2016년 석사 논문 표절 의혹이 제기되자 입장문을 통해 "해외사례연구 등에서 인용법을 적절하게 사용하지 못한 것은 인정한다"고 사과했다.

정치인만이 아니라 가수 홍진영, 한국사 강사 설민석도 논문 표절 의혹으로 활동을 중지하기에 이른 대표적인 사례로 남아있다. 홍씨는 약 1년 반간 자숙 기간을 가졌고, 설씨는 약 3년간 자숙하며 다시 석사 과정을 밟고 있다는 사실을 지난해 알렸다.

순수 정치인은 아니지만, 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사도 남편의 대통령 취임 전부터 임기 내내 석박사 과정 때 작성한 논문에 대한 표절 의혹으로 도마 위에 올랐다.

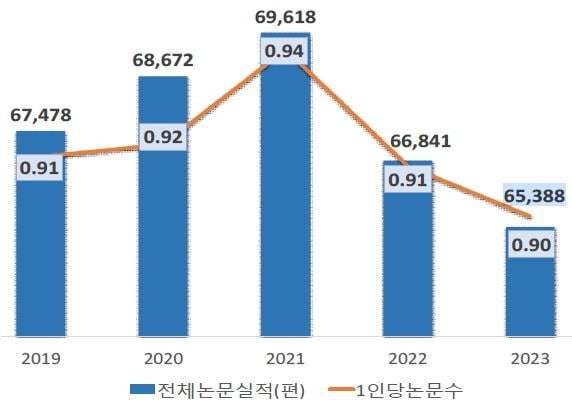

연구를 위한 연구가 아니라 대학 순위 등 경쟁 탓에 논문을 위해 논문을 쏟아내 왔던 대학의 현실도 연구의 질적 성장을 방해해왔던 이유 중 하나로 거론된다. 한국연구재단에 따르면 국내 4년제 대학의 전임교원이 발표한 논문 수는 2021년 약 7만건으로 이전부터 꾸준히 증가해오다 2022년 들어서 하락 전환했다. 대학들이 질적 강화에 인제야 돌입했다는 진단이 나온다.

이 후보자의 자질과 별도로 이번 논란을 계기로 표절에 대한 통합된 기준을 마련하거나, 대학의 검증 시스템 강화의 필요성도 대두된다. 최종적으로 논문을 승인한 교수, 대학과 교육 시스템도 책임에서 자유로울 수 없다는 지적이다.

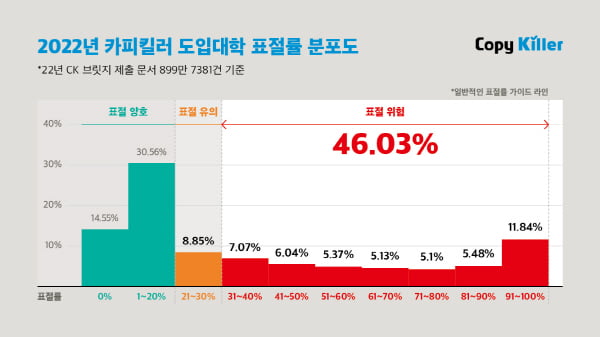

학부생부터 표절 등에 대한 교육이 부족한 측면도 있다. 2022년 AI 업체 무하유가 카피킬러를 도입한 대학들의 통계를 분석해보니, 대학 과제물 약 900만 건의 절반에 가까운 46%가 표절로 확인됐다.

익명을 요구한 한 대학 교수는 "연구 윤리가 자생적으로 이뤄질 게 아니라 시스템 차원에서 이뤄질 수 있도록 전반적인 제도 개선이 절실하다"고 강조했다.

신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩