2019년, 7월 중순 베이징의 궂은 장마에도 우산을 쓴 사람들이 중국의 대표 국립 미술관인 ‘중국미술관’에 모여들었다. 당시 한중예술교류 프로젝트의 일환으로 계획된 <추사 김정희와 청조문인의 대화(秋史金正喜与清朝文人的对话)>(2019.06.18.~08.23) 전시가 열렸고, 2018년 겨울에는 예술의 전당에서 중국의 대표 서예가 및 화가인 치바이스(齐白石)의 개인전이 진행되기도 했다. 생소한 인물에 대해 대중들이 관심을 가지게 만드는 가장 효과적인 방법 중 하나는 '큐레이팅'일 것이다. 추사 김정희의 작품을 연대기 순으로, 그저 병렬적으로 배치하는 것이 아니라, 그가 1809년 아버지를 따라 베이징을 방문해 청나라 중후기에 활동한 옹방강(翁方纲, 1733–1818), 완원(阮元, 1764–1849) 등 서예가의 제자가 되고, 그 시대 문인들과의 교류를 통해 자신의 예술 영역을 넓혀가는 과정을 스토리텔링으로 짜임새 있게 표현했다.

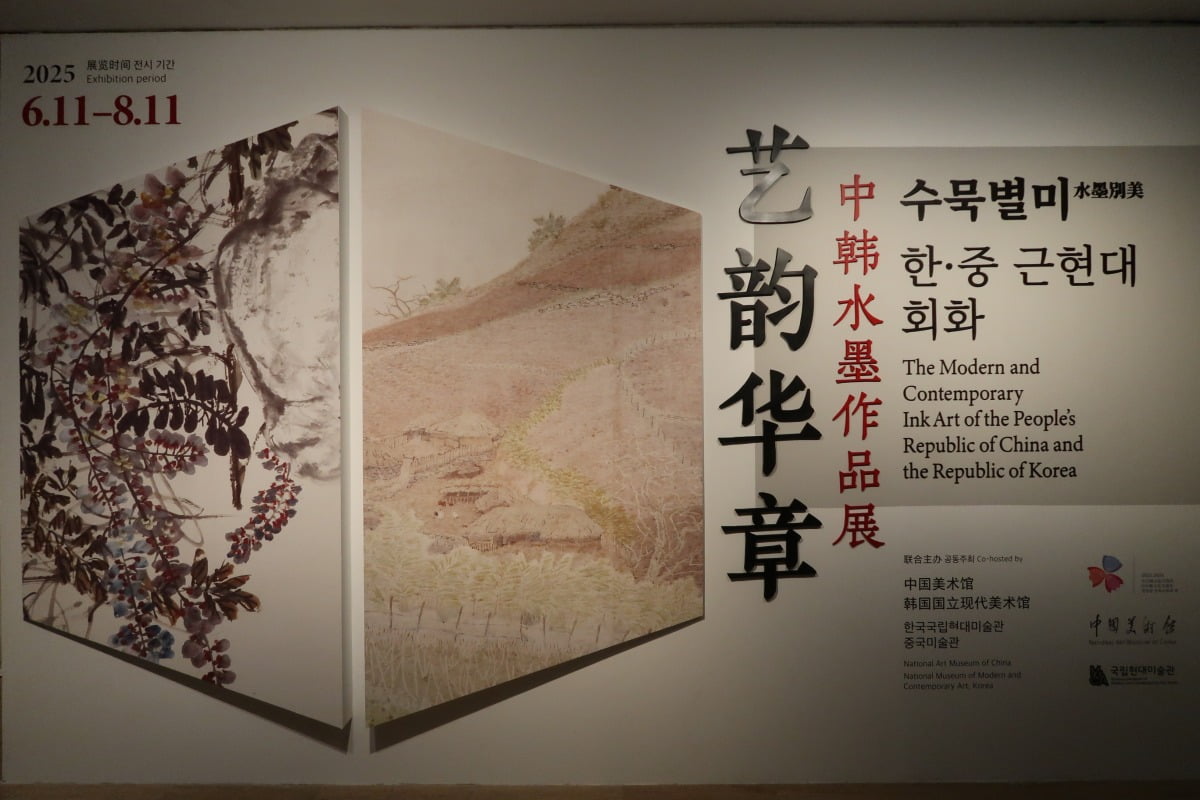

그리고 약 6년이 흐른 현재, 다시 '한국'이라는 반가운 글자를 중국미술관에서 찾아볼 수 있게 되었다. 국립현대미술관과 중국미술관의 공동 기획 프로젝트로, 2024년 11월 국립현대미술관 덕수궁관에서 먼저 막을 올린 <수묵별미:한중 근현대 회화>(2025.06.11.~08.11)가 2025년 여름 베이징을 찾아온 것이다. 중국미술관 3층에 한국의 이응노, 천경자 등 60명의 작가, 중국의 쉬베이훙(徐悲鴻), 린펑미엔(林風眠), 치바이스(齐白石) 등 60명의 작가의 작품이 각각 60점씩 전시되어 있다. 일반적으로 ‘교류전’이라는 명칭을 달고 있지만, 정작 참여 작가나 작품 구성에서 국가 간 불균형이 드러나는 경우가 종종 존재하는 경우도 있었으나, 이번 전시는 그러한 측면에서 비교적 균형감 있게 구성되었다. 중앙홀의 전시회 서문 텍스트를 중심으로 양국의 작품이 각각 두 개의 전시관에 배치되어 있다.

전통적 미술관에서 예술 교류 플랫폼으로

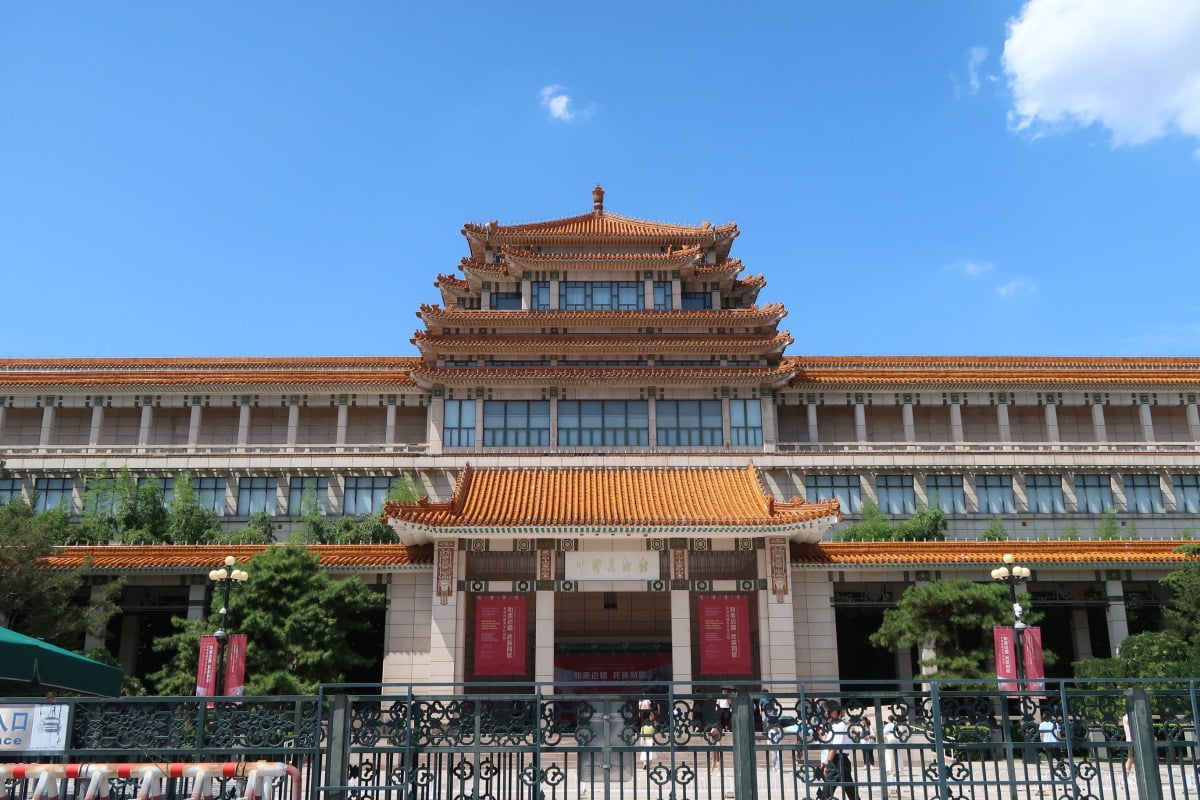

사실 베이징의 미술 역사에서 '중국미술관(National Art Museum of China)'을 빼놓을 수 없다. 21세기에 이후, 베이징 곳곳에 들어선 현대 갤러리들과 달리 중국미술관은 중화인민공화국 건국 10주년을 기념하기 위한 건축물로 1958년에 착공되었다. 마오쩌둥이 손수 쓴 미술관 명칭 편액이 또 하나의 볼거리이기도 한 곳으로 중국의 미술 산업을 발전시키기 위해 설립되었다. 1층부터 6층까지, 총 21개의 전시실은 상설 전시와 특별 전시로 가득 차 있고 '무료 입장'으로 인해 항상 인산인해이다. 주로 중국 전통 회화나 서예 등 작품을 전시하지만, 가끔 해외 예술인들의 개인전도 진행하며 특히 국가기관이라는 특수성으로 인해 국가 간 예술 교류를 보여주기 위한 플랫폼으로 사용된다.

2025년 7월 기준, 중국미술관에는 <수묵별미>展을 포함해 네 가지 전시가 동시에 진행 중이다. 무료 전시의 힘인지는 몰라도 다른 전시관에서 ‘한국’이라는 글자를 보고 모여든 중국인 관람객들은 특히 한국의 랜드마크를 그려낸 작품 앞에 오랜 시간 서 있었다. 디지털 미디어로 여행에 대한 대리 만족을 얻는 것이 일상화된 시대에 다소 아날로그한 방식일지라도 회화 작품의 질감과 화면을 천천히 감상하며 실제 장소를 검색해보는 관람객들의 모습은, 예술이 여전히 감각적 경험과 물리적 호기심을 불러일으킬 수 있다는 점을 다시금 확인하게 해주었다.

베이징의 소규모 갤러리나 미술관에서는 최근 한국 작가들의 전시가 지속해서 진행되고 있다. 화랑의 경우에는 전시 기간이 짧아 사뭇 아쉽기도 하지만, 굵직한 대형 미술관에서도 한국 예술가들의 시선을 통해 '현대 예술'을 이해하고자 하는 시도를 보여주고 있다. 특정한 작가의 개인전을 통해 한 사람의 인생과 예술 세계를 어렴풋이 톺아볼 수 있다면, 이러한 공동 전시는 역사적 흐름 속에서 서로의 문화를 비교하고, 또 그 안에서 공통점과 차이점을 발견하는 새로운 즐거움을 선사해 준다.

중국은 흔히 가깝지만 먼 나라로 불린다. 지리적으로는 가깝지만 진정한 문화 교류의 단계에 들어서기까지는 많은 과정을 거쳐야 하고 그 길도 그리 순탄치만은 않다. 그래서인지 이번 <수묵별미>展에서 중국어 옆에 영어가 아닌 한국어 큐레이션이 함께한 모습을 보았을 때, 더욱 반가운 마음이 들었다.

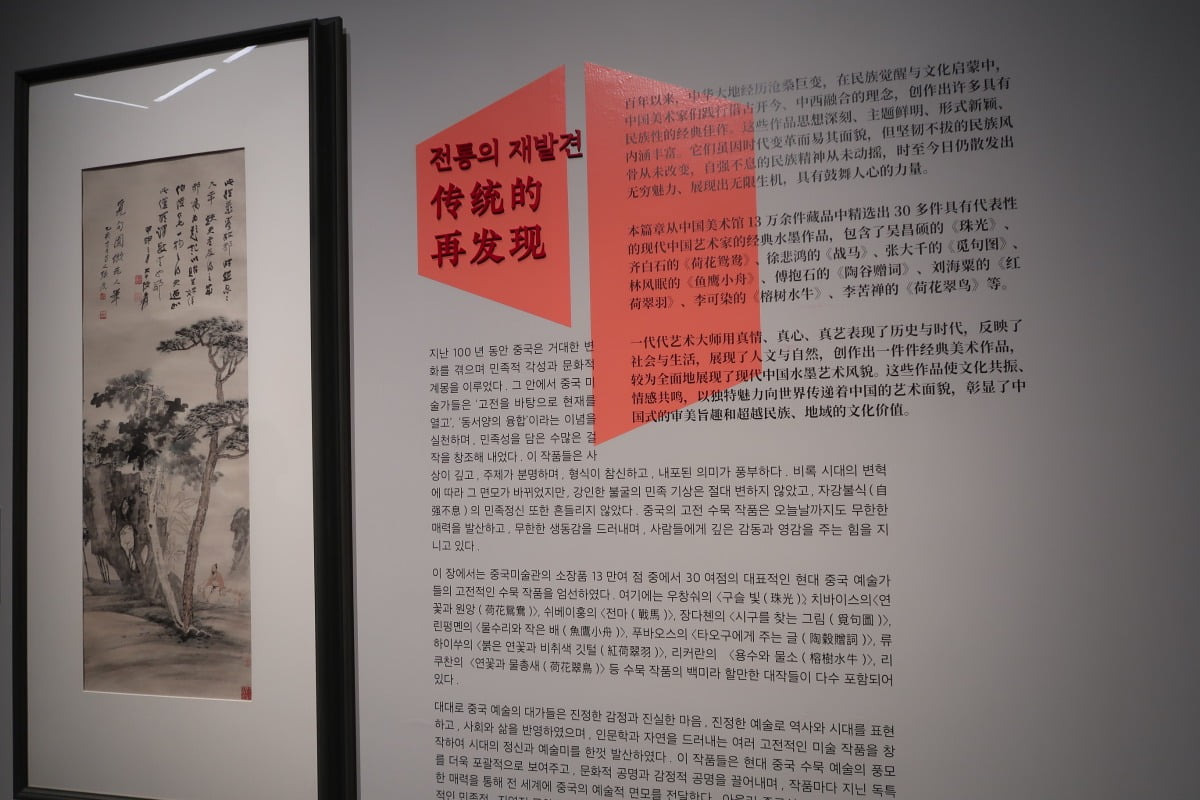

이번 전시에서는 전통 수묵화뿐만 아니라 전통을 현대적으로 재해석한 작품들까지 함께 감상할 수 있다. 중국미술관은 전시 제목에 ‘예운화장(艺韵华章)’이라는 부제를 덧붙였는데, 이는 예술의 운치가 깃든 찬란한 작품으로 이해할 수 있다. 중국 미학에는 회화 작품의 생명력과 정신력을 강조하는 ‘기운생동’이라는 말이 있다. 특정 대상을 그대로 화폭에 옮기는 수준을 넘어서 그림 속의 요소에 내면의 기운이 자연스레 스며들어야 한다는 뜻이다. 그렇다면 우리나라의 회화 작품에는 ‘여백의 미’가 있다. 이는 단순한 공간의 비움이 아니라 여백에 있는 에너지의 흐름을 강조하면서 또 다른 해석의 여지를 남겨준다. 작품을 관람하며 느끼는 기운과 감정을 오롯이 담아 문화예술로 쌓아나갈 찬란한 미래를 고대해 본다.

배혜은 칼럼니스트

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩