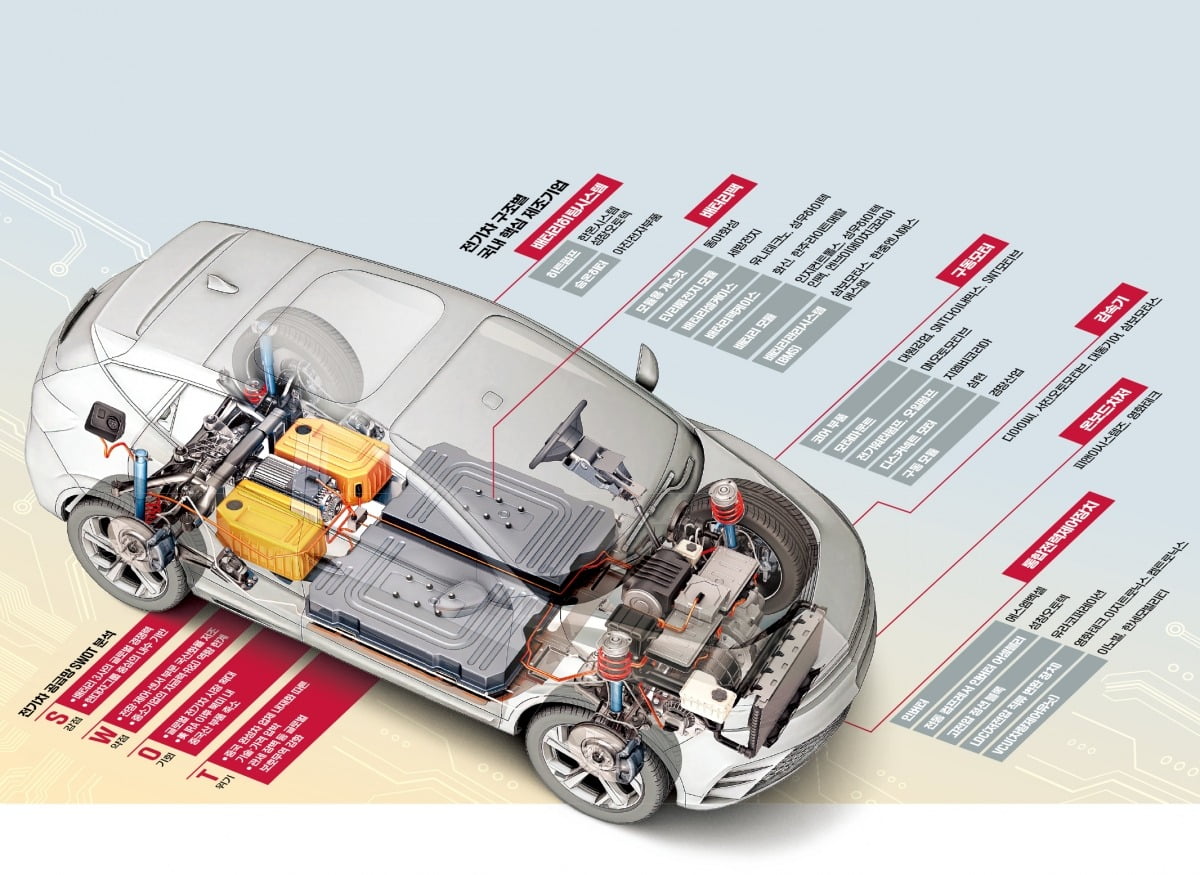

하지만 배터리, 모터 등을 제어하는 통합제어시스템 분야에선 약점을 보이고 있다. 전력반도체와 소프트웨어 경쟁력을 강화해야 한국 전기차 부품산업 수준을 한 차원 끌어올릴 수 있다는 지적이 나온다.

전문가들은 국내 배터리 3사의 투트랙 전략이 주효했다고 보고 있다. 미국이 2022년 인플레이션 감축법(IRA)을 시행하자 한국 업체들은 보조금을 받기 위해 미국 현지 생산을 택했다. 중국이 IRA 보조금 대상에서 제외되자 K배터리는 반사이익을 봤다. 지난해 미국이 중국산 전기차에 100%, 중국산 리튬이온배터리에 25% 관세를 부과한 것도 큰 호재로 작용했다.

한국은 이 기회를 틈타 배터리의 기본 단위인 셀을 현지 기업과 합작 생산했다. SK온은 미국 조지아 공장에서 배터리 셀과 모듈을 제조해 미국 포드에 공급하고 있다. 미국에서 배터리 셀과 모듈을 최종 조립하면 생산세액공제 방식으로 보조금 대상이 될 수 있다는 IRA의 특성을 잘 이용한 것이다. 김경유 산업연구원 선임연구위원은 “미국의 대중 규제로 중국 업체들이 손발이 묶인 사이 한국 배터리 기업들이 발 빠르게 움직여 성장 발판을 마련했다”고 평가했다. 셀에 각종 회로 등을 조립한 배터리 팩은 한국에서 생산해 수출하고 있다. 삼성SDI는 배터리 팩을 한국에서 제조해 폭스바겐 등 글로벌 완성차 회사에 납품한다.

한 배터리 부품 회사 대표는 “완성차 업체와 합작 법인을 세우면 배터리셀 생산 원가를 절감하고 안정적 수요를 보장받을 수 있다”며 “배터리 팩을 국내에서 만들어 수출하면 핵심 조립 노하우 유출을 막고 본사 주도의 시스템 관리가 가능하다”고 설명했다.

핵심 부품인 구동모터에서도 조금씩 성과를 내고 있다. DN오토모티브(모터마운트), 디와이씨(로터샤프트), 지엠비코리아(전기워터펌프), 삼현(디스커넥트 모터) 등이 관련 부품을 제조하고 있다. 이 회사들은 고속회전자 설계 및 냉각기술, 진동 억제 설계 기술 등을 보유하고 있다.

그러나 배터리와 구동모터를 이어주는 부문에선 여전히 약점을 보이고 있다. 배터리 직류(DC)를 구동모터의 교류(AC)로 바꿔주는 인버터와 컨버터가 단적인 예다. 여기에 들어가는 전력반도체는 대부분 일본과 독일에 의존하고 있다 . 또 글로벌 완성차 기업들이 인버터 등을 통합전력제어 형태로 구매하는데 국내 회사들은 대부분 개별 부품을 제조하는 수준에 그치고 있다. 그나마 국내 회사들 중 통합제어형태로 공급하는 곳은 히트펌프 시스템을 생산하는 한온시스템과 고전압컨버터 업체 티에이치엔, 헤어핀구동모듈(모터, 인버터) 제조사 SNT모티브 등이 고작이다.

구동계 외에 통합제어시스템도 경쟁력을 키워야 하는 분야로 꼽힌다. 이 부문의 국산화율은 10~30% 수준에 그치고 있다. 운전자보조시스템(ADAS) 센서 모듈을 예로 들면 현대모비스와 HL만도 등을 제외하고는 완성차 업체에 1차 협력사로 공급하는 업체가 전무하다. 소프트웨어와 반도체 칩까지 포함하면 상황은 더 심각하다. 김 연구위원은 “정부가 국산화 지원을 하는 사업을 배터리에 국한하지 말고 모터와 인버터, 센서, 제어기 등으로 확대해야 한다”고 지적했다.

은정진 기자

한경·산업연구원 공동기획

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩