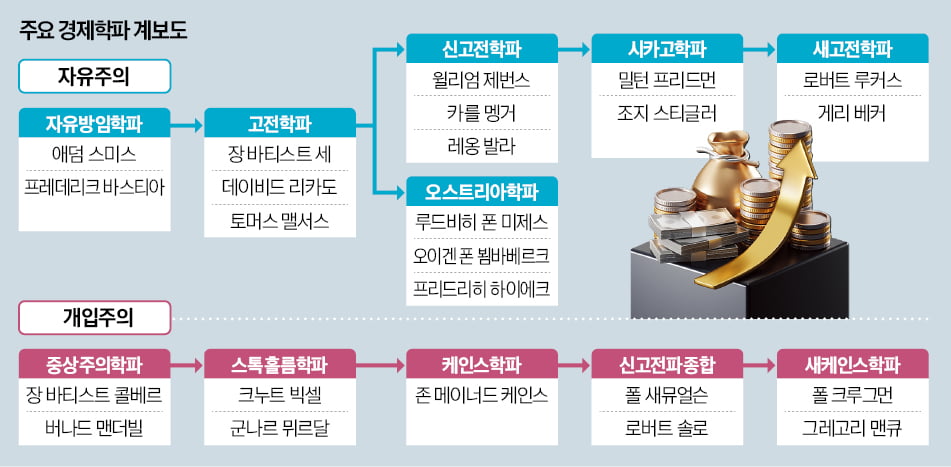

경제학자들은 18세기를 근대 경제학의 출발점으로 본다. 그중에서도 1776년은 주목할 만한 해다. ‘경제학의 아버지’라 불리는 애덤 스미스가 이 해에 <국부론>을 내놨다. 제임스 와트가 최초의 상업용 증기기관을 공장에 설치한 해도 1776년이다. 대량 생산 시대를 목도하면서 스미스는 경제주체의 자유로운 의사결정에 경제를 맡겨 놓을 때 국가가 부유해질 수 있다고 주장했다. 스미스의 사상을 바탕으로 한 18~19세기 경제학 이론을 고전학파라고 한다.

고전학파의 주요 이론 중 하나는 상품 가격은 투입된 노동량에 따라 결정된다는 노동가치설이다. 그런데 노동가치설을 정면으로 뒤집은 사람들이 1870년대에 등장했다. 이들은 노동량이 아니라 소비자가 주관적으로 느끼는 가치인 효용에 따라 가격이 결정된다고 주장했다.

특히 상품 한 단위를 더 소비할 때 추가로 얻게 되는 효용, 즉 한계효용이 중요하다고 봤다. 이런 전환을 ‘한계혁명’이라고 한다. 한계효용을 중심으로 이론을 전개한 학자들이 신고전학파다. 수요·공급 곡선, 한계효용 체감 법칙, 소비자잉여 등 현대 경제학의 근간이 되는 주요 개념이 이때 탄생했다.

하지만 1930년대 대공황은 세의 법칙으로 설명할 수 없었다. 공장엔 재고가 쌓이고, 수요가 공급에 못 미치는 현상이 장기간 지속됐다. 신고전학파는 장기적으로는 가격이 조정되면서 수요·공급의 불일치가 해소될 것이라는 말을 고장 난 녹음기처럼 반복했다. 이때 “장기적으로는 우리 모두 죽는다”며 신고전학파의 주장을 일축하고 정부 개입을 해법으로 제시한 사람이 존 메이너드 케인스다. 케인스는 만성적 경기 침체를 해결하려면 정부가 지출을 늘리거나 세금을 감면해 수요를 늘려야 한다고 주장했다.

제2차 세계대전 후 전성기를 누리던 케인스학파는 1970년대 오일쇼크로 시험대에 올랐다. 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션이 발생했다. 이 무렵 밀턴 프리드먼은 “인플레이션은 언제 어디서나 화폐적 현상”이라며 돈을 풀어 경기를 살린다는 케인스식 처방은 경기 부양엔 실패한 채 물가만 끌어올릴 것이라는 점을 정확히 예견했다. 프리드먼의 이론을 이어받은 사람들은 통화량을 중심으로 경제를 설명했다. 그래서 통화주의학파라고 한다.

프리드먼은 “경제학파 같은 것은 존재하지 않는다. 좋은 경제학과 나쁜 경제학이 있을 뿐이다”고 말했다. 그가 말한 나쁜 경제학은 정부의 시장 개입을 지지하는 경제학이다. 스미스 이후 경제학의 주요 논쟁은 나라 경제를 성장시키는 방법에 관한 갑론을박이었다. 스미스가 국부론에서 제기한 질문도 ‘어떻게 하면 국민 삶을 풍요롭게 할 수 있을까’였다. 그에 답하는 정책, 경제를 성장시켜 나라를 풍요롭게 하는 정책이 좋은 경제정책이다.

2. 케인스학파와 통화주의학파의 주장을 비교해보자.

3. 프리드먼이 말하는 나쁜 경제학이란 무엇일까?

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩