글로벌 명품 브랜드들이 아시아 시장 진출에 박차를 가하고 있지만 ‘문화적 감수성’이라는 보이지 않는 장벽에 잇따라 부딪히고 있다. 최근 이탈리아 명품 프라다는 2026년 봄·여름(SS) 남성 컬렉션에서 선보인 T자 스트랩 샌들이 인도 전통 신발과 유사하다는 이유로 문화적 도용 논란에 휩싸이면서 항의에 시달리고 있다.

콜라푸리 차팔을 만드는 인도 장인 프라바 사트푸테는 BBC에 “이 샌들은 콜라푸리 가죽 장인들의 고된 노동으로 만들어졌고, 콜라푸리 이름을 따서 명명해야 한다”며 “우리의 노동력을 부당하게 착취해선 안 된다”고 말했다. 인도에서 콜라푸리 차팔은 12달러 가량에 판매되는데 프라다의 남성용 가죽 샌들은 844달러부터 시작한다.

인도 마하라슈트라 상공회의소는 프라다 측에 항의 서한을 보냈다. 현지 여론이 심상치 않다고 감지한 프라다는 인도 마하라슈트라와 카르나타카 지역의 전통 신발에서 영감을 받았다고 인정했다. 프라다 그룹은 성명을 내고 “인도 마하라슈트라와 카르나타카의 특정 지역에서 만들어지는 인도 전통 신발에서 영감을 받은 샌들을 밀라노에서 열린 시즌 쇼에서 선보였다”며 “현지 인도 장인 사회와 의미 있는 교류를 위한 대화를 시작하고 있다”고 밝혔다. 프라다 측은 현재 컬렉션이 디자인 개발 초기 단계이며 생산이나 상용화가 확정되지 않았다고 밝혔다.

명품업계와 현지매체 이코노믹타임즈 등에 따르면 인도인들의 해외 사치품 지출액은 지난해 1분기 기준으로 5년 전(2019년 1분기)와 비교해 250% 급증했다. 같은 기간 식당과 교통비 지출이 각각 200%, 숙박비가 150% 증가한 것과 비교하면 단연 앞선 수치다. 글로벌 컨설팅업체 베인앤컴퍼니는 인도 명품시장이 2030년 2000억 달러에 달할 것으로 내다보기도 했다.

업계에 따르면 최근 인도 내부 상황은 꽤나 달라지는 분위기다. 글로벌 시장에선 아직 인도 하면 저가 상품만 주로 소비하는 시장 정도로 볼지 모르지만, 인도에선 소비 트렌드 변화가 급격하게 일어나는 분위기다. 최근 인도에선 명품 시계 롤렉스가 품절 대란으로 난리다. 사고 싶어도 물건을 구할 수 없다. 벤츠, 아우디 등 독일 고급 자동차도 마찬가지다. 주문하면 6~8개월이 지나야 물건을 받을 수 있다.

인도 소비자들의 눈은 이제 고품질, 럭셔리로 이동하고 있다는 것이다. 13년째 세계 부자 순위를 집계하고 있는 중국 시장조사업체 후룬리포트의 '2024년 후룬 세계 부자 순위' 보고서를 보면 지난해 인도에선 334명의 억만장자가 있는 것으로 조사됐다. 전년에 비해 75명이 추가된 것인데, 5일마다 한 명씩 새로운 억만장자가 생겨나는 셈이다. 특히 인도의 대표적인 상업도시인 뭄바이는 2024년 1월 기준으로 중국 베이징을 꺾고, 집계 이후 최초로 아시아에서 억만장자가 가장 많은 도시로 확인됐다.

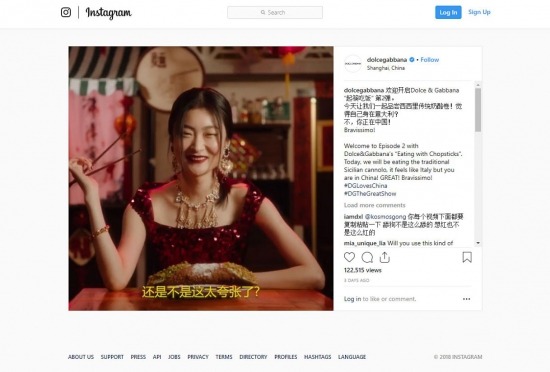

프라다와 같은 사례도 처음은 있는 일이 아니다. 2023년 디올은 가을 컬렉션에서 3800달러짜리 긴 주름 스커트를 내놨다가, 중국 명나라 전통 치마인 마미안쿤의 형태를 모방했다며 중국 누리꾼들의 분노를 촉발하기도 했다. 디올은 중국 현지에서 해당 제품 판매를 중단했지만, 중국 내 브랜드 이미지에 큰 타격을 입었다.

설상가상으로 이 회사 공동창업자이자 디자이너인 스테파노 가바나가 인스타그램에서 한 이용자와 채팅으로 논쟁을 벌이다 중국에 대해 “똥 같은 나라”라고 말한 것으로 알려지면서 파장은 더욱 확산됐다. 수 년이 지난 지금도 해당 브랜드는 중국 내 신뢰 회복에 애를 먹고 있다.

파키스탄에서도 비슷한 논란이 있었다. 10년 전 영국 디자이너 폴 스미스가 파키스탄의 전통 신발인 ‘페샤와리 차팔’과 유사한 샌들을 출시해 논란이 일었다. 이 제품은 실제 595달러에 판매되었으며, 회사 측은 제품 설명에 ‘페샤와리 차팔에서 영감을 받았다’고 수정했다.

한 명품업계 관계자는 “인도, 중국 등 아시아 지역은 소비자 층이 젊은 편으로 SNS를 통한 여론 확산 속도가 빠르다”라며 “지역 문화 이슈가 홍보 실수로 끝나지 않고, 브랜드 가치 자체에 타격을 줄 수 있기 때문에 이를 단순한 리스크 관리 차원이 아닌 마케팅 전략의 한 파트로 접근해야 한다”고 조언했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩