베토벤 교향곡 제6번은 전체 5악장으로 이루어져 있습니다만, 1, 2악장과 달리 3, 4, 5악장은 각 악장 사이에 쉼 없이 이어서(attaca) 마치 한 악장처럼 연주가 되도록 구성이 되어 있습니다.

베토벤이 이들 각 악장에 붙인 표제를 보면, 시골 사람들이 흥겨운 잔치(3악장) 도중에 폭풍우가 몰아닥치고(4악장), 한바탕 뇌우가 휩쓸고 지나간 후 찾아온 고요한 자연에 대해 행복해하며 신에게 감사의 찬양을 바치는(5악장) 내용으로 되어 있어 세 개의 악장이 한 묶음으로 하나의 일관된 스토리텔링을 구성합니다.

음악적 내용으로도 3개의 악장 한 가운데 끼어 있는 4악장이 이전의 3악장 및 이어지는 5악장과 대비를 이루면서 마지막 피날레에 대한 일종의 서곡처럼 작용하는 등 악장들 간에 서로 긴밀히 연결되어 있습니다.

아주 단순한 동기들을 유기적으로 발전시켜 일체감 있는 하나의 거대한 음악적 구축물을 만들어내는 베토벤의 천재적 필치는 이들 악장에서도 유감없이 발휘됩니다.

1악장에서 뻐꾸기 소리에 기초하여 자연의 생명력을 상징하는 4도, 3도 연속 하행 음형에 대하여 설명을 드렸습니다만(그러한 음악적 아이디어는 브람스의 전원 교향곡이라 불리는 그의 2번 교향곡, 말러의 전원 교향곡이라 불리는 1번 등에서 그대로 차용되었습니다), 그러한 음형들은 시골 사람들의 춤을 묘사한 3악장의 트리오나 폭풍우가 지나간 후의 행복한 감정을 표현한 마지막 5악장에서도 핵심적인 골격으로 작용합니다.

또한 2악장에서 시냇물을 상징하였던 (상행 후 하행하는) 아치형 음형은 3악장의 스케르초 주부의 핵심 주제에서도 어느 정도 감지되지만, 무엇보다도 4악장에서는 동일 또는 유사한 음형이 쏟아지는 비(빗방울 포함)나 사람들의 불안한 감정을 나타내는 핵심 동기로 변모된 후 폭풍이 지나간 후에는 무지개처럼 펼쳐지기도 합니다.

이하에서는 매우 정교하고도 놀라울만큼 유기적으로 조직된 순음악적 형식을 통해 흥미진진한 표제적인 스토리를 절묘하게 전개해 나가는 베토벤의 천재적 감각과 필치를 이 교향곡의 나머지 세 악장을 통해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

<3악장>

3악장은 스케르초 악장으로 주부(A)와 트리오(B)가 A-B-A-B-A 형식으로 전개되는데, 베토벤은 이 3악장에 '시골 사람들의 즐거운 모임'이라는 제목을 달았습니다.

스케르초 주부(A)

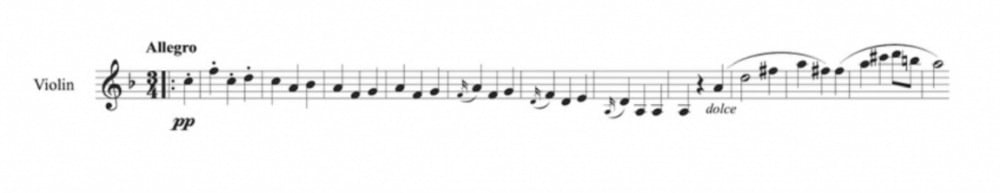

마치 시골 사람들이 이곳저곳에서 모여드는 것처럼 바이올린이 못갖춘 마디에 갈지자 형태의 느낌이 나는 아래 음형을 스타카토로 연주하면서 3악장은 시작됩니다. 이러한 스타카토 음형에 이어 (사람들이 모여든 목적이 춤이 있는 즐거운 모임임을 암시하듯) 상행 음형으로 시작하는 우아한 가락이 뒤따릅니다.

그 우아한 가락은 곧 거친 3박자 춤곡 리듬으로 연결되는데, 중간에 다른 리듬이 개입하는 등 활기찬 축제 분위기로 이어집니다. 당연히 춤이 있는 곳에 음악이 있어야 하듯 곧이어 시골의 악단의 합주와도 같은 소박한 음악이 뒤따릅니다. 엇박으로 리드하는 오보에나 아주 단순한 하행 음형만 반복하는 바순의 음형은 시골 악사의 서툰 기교를 유머러스하게 표현하는 듯한데, 전체적으로는 아주 시끌벅적하면서도 활발한 느낌을 줍니다.

트리오(B)

스케르초 주부의 3박자 춤은 그 끝자락에서 점점 속도가 오르며 열띤 분위기가 더욱 고조되어 자연스럽게 트리오로 넘어갑니다.

이 트리오는 아래와 같이 (제9번 '합창' 교향곡의 2악장에서처럼) ff-sf-sf-sf로 이어지는 2박자 리듬입니다. 만프레드 호넥은 여기서 베토벤이 부기한 다이나믹스의 묘미를 살리기 위해 악단이 직접 발을 구르도록 하는가 하면 (1악장 도입부에서처럼) 플루트가 부는 새소리에 (악보에는 없는) 피콜로를 추가하기도 하는데, 매우 참신하고 흥미로운 해석과 표현이라고 하겠습니다.

이 트리오에서 주목할 또 다른 점은 4도 하행의 음정입니다. 뻐꾸기의 울음소리를 닮은 이 4도 하행 음정은 3도 하행 음정과 결합하여 1악장에서 자연의 생명력과 전원의 기쁨을 상징하는 도구로 사용되었는데, 아주 열정적이고 소란스럽기까지 한 이 트리오의 마지막 역시 트럼펫이 급작스럽게 3도 하행 음정을 길게 끌며 연주하면서 마무리하는 것이 특이합니다.

그 후 곡은 다시 스케르초 주부(A)와 트리오(B)를 순차적으로 반복한 후 다시 한번 주부(A)를 반복하려는 듯하다가 급작스럽게 마무리되면서 4악장으로 쉼 없이(attaca) 넘어갑니다.

<4악장>

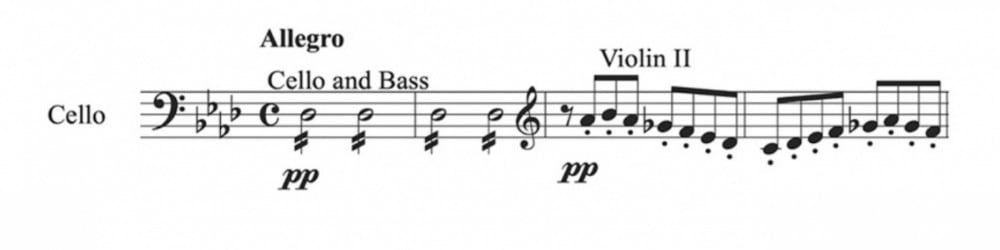

베토벤이 '폭풍우(뇌우)'라는 타이틀을 붙인 4악장은 멀리서 들리는 천둥소리를 묘사하는 듯한 저음현의 트레몰로가 3악장의 댄스파티를 갑자기 중단시키면서 시작됩니다(아래 악보의 첼로 베이스 부분).

그 후 제2바이올린이 스타카토로 아치 형태의 음형을 연주하는데(위 악보의 제2바이올린 부분), 이는 마치 흩뿌리기 시작하는 빗방울을 묘사하는 것도 같고, 또 그러한 빗방울에 이리저리 피하는 시골 사람들을 표현하는 것도 같습니다. 이미 설명해 드린 것처럼 베토벤은 이러한 아치형 음형을 2악장에서는 시냇물의 동기로, 또 4악장의 마지막에는 폭풍 후의 평화를 마치 무지개처럼 표현하는 동기로 사용합니다(3악장의 도입부의 음형도 비슷한 느낌을 자아냅니다).

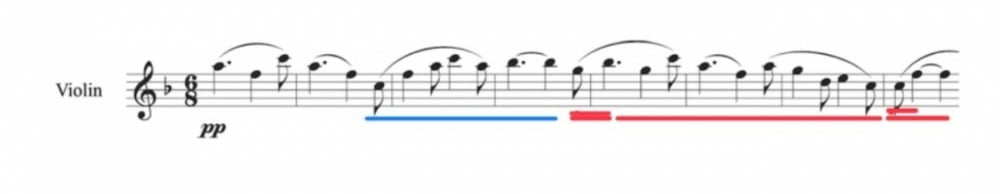

이러한 빗방울 동기(아래 악보의 파란색 부분)는 시골 사람들의 불안한 마음을 표현하는 듯한 상행 후 하행하는 3음 동기(아래 악보의 빨간색 부분)와 결합하여 이 짧은 4악장의 전반을 지배합니다.

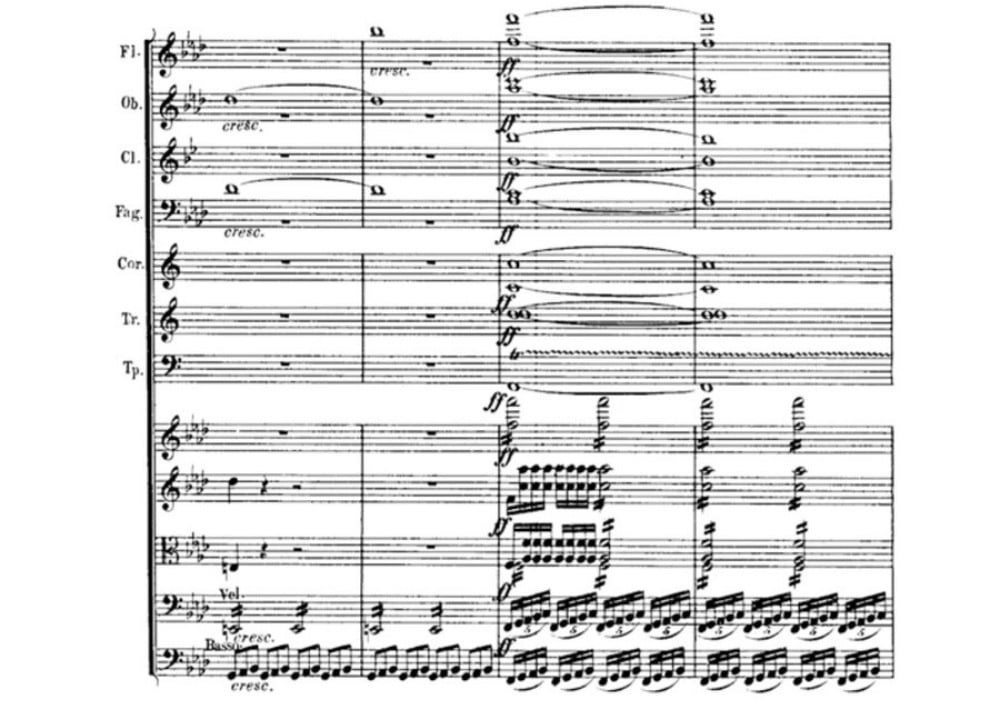

도입부의 그러한 불길한 예감은 팀파니가 가세한 엄청난 오케스트라의 폭발과 함께 폭풍으로 현실화됩니다. 도입부에서 불길한 트레몰로를 연주하였던 첼로와 베이스가 셋잇단음, 넷잇단음, 다섯잇단음 등을 교차 연주하면서 만들어내는 불협화음을 바탕으로 팀파니를 포함한 맹렬한 오케스트라의 하향 음형에 의한 거친 음향이 쏟아져 내리는 뇌우를 사실적으로 표현합니다.

그리고는 저음현들이 묘사하는 그르렁거리는 천둥소리를 배경으로 날카로운 현악기들의 스포르찬도는 번쩍이는 번개와 매우 사실적으로 묘사하고 있습니다.

이러한 천둥과 번개를 동반한 폭풍 속에 빗방울 동기와 불안의 동기를 중심으로 분위기는 더욱 어둡게 변하더니 이번에는 피콜로가 가세하여 휘몰아치는 바람을 절묘하게 묘사합니다. 그리고는 마지막에 이르러서는 트럼본까지 가세하여 폭발하며 격렬한 폭풍우의 위력을 과시하는데, 이어지는 빗방울 동기를 바탕으로 한 거센 현악파트는 쏟아지는 폭우를 묘사합니다.

이렇게 한바탕 뇌우를 동반한 거센 폭풍의 끝자락에 이르러서는 천둥소리도 점점 멀어지고 (4악장의 도입부에서 흩뿌리기 시작하는 빗방울 혹은 비를 이리저리 피하는 사람들을 표현했던) 아치형 음형이 이번에는 마치 무지개처럼 우아하게 펼쳐지면서 한바탕 큰 폭풍우가 지나간 후에 찾아온 평화로운 맑은 하늘을 노래합니다. 이어서 플루트가 마치 밝은 태양을 노래하듯 C장조의 상행 스케일을 연주하면서 곡은 자연스럽게 5악장으로 이어집니다.

<5악장>

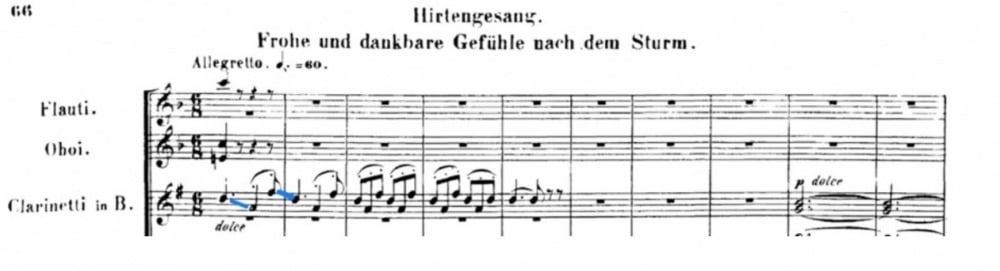

베토벤은 폭풍우라는 제목의 4악장에 바로 이어지는 5악장에 '목동의 노래; 폭풍우 이후의 행복하고 감사한 감정'이라는 표제를 붙였는데, 제목 그대로 아름다운 자연이 주는 '행복'과 신에 대한 '감사'의 감정을 담은 이 곡은 론도와 소나타 형식을 결합한 구성으로 되어 있습니다.

5악장의 핵심 주제는 아래와 같은데, 이는 세부적으로 다양한 동기들로 결합해 있습니다.

우선, 위의 첫 두 마디의 음형은 1악장에서 전원의 생명력과 또 전원에 도착한 사람의 마음에 차오르는 만족과 기쁨을 표현하는 4도, 3도 연속 하행 음형을 골격으로 한 것입니다. 베토벤은 5악장의 핵심 주제의 이 첫 두 마디의 음형의 기원을 보다 분명히 각인시키기 위해 5악장 도입부에서 클라리넷을 통해 이를 먼저 연주하게 합니다(아래 악보의 파란색 부분 참조).

이러한 연속 하행 음형은 교향곡의 3악장의 트리오에서 시골 농부들이 추는 춤에도 그대로 차용되어 트리오의 골격을 이루었는데, 이 교향곡의 마지막을 장식하는 폭풍우 이후의 행복한 마음을 표현하는 핵심 동기로 활용이 되는 것입니다. 그뿐만 아니라 자연을 상징하는 뻐꾸기의 노래와 같은 4도 하행 음형에 대한 응답처럼 따르는 3도 하행 음형은 (1악장의 클라이막스의 핵심이기도 했지만) 5악장의 마지막, 즉 전체 교향곡이 대미를 장식합니다.

베토벤은 자연 속에 신의 영광이 깃들어 있다는 믿음을 가진 것으로 알려져 있는데, 그는 실제로 목사이자 시인이었던 Christian Fürchtegott Gellert가 쓴 찬송시를 바탕으로 <Die Ehre Gottes aus der Natur(자연에서 드러나는 하나님의 영광)>이라는 곡을 쓰기도 하였고, 그러한 믿음은 그의 마지막 교향곡인 '합창' 교향곡의 마지막 악장을 통해서도 표현된 바 있습니다.

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre;

하늘은 찬양한다 영원한 영광을;

Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.

그(하늘의) 울림은 전파한다 그의 이름을.

Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;

그것(그의 이름)을 찬양한다 땅은, 그를 찬미한다 바다는;

Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

주의깊게 들어라, 오 인간이여, 그들의 신성한 말을!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?

누가 지지하고(지고) 있는가 하늘의 셀수 없는 별들을?

Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?

누가 인도하는가 태양을 그들의 천막으로부터?

Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne

태양은 와서 빛을 발하고 웃는다 먼곳으로부터 우리에게

Und läuft den Weg gleich als ein Held.

그리고 자신의 길을 달린다(운행한다, 간다) 마치 한 영웅처럼.

- 출처: 포네클래식

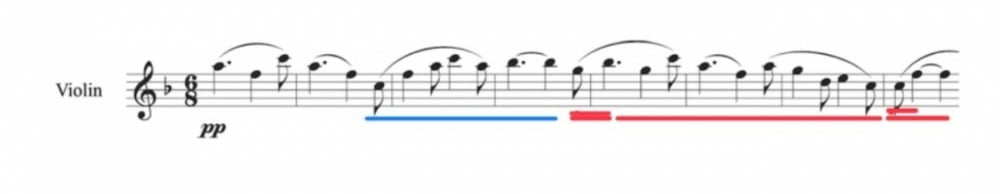

베토벤이 자연과 신에 대한 감사의 감정을 담은 "목동의 노래"라고 한 5악장의 핵심 동기(특히, 상행하는 위와 같은 음형)에는 바로 그와 같은 자신의 믿음이 담겨 있는데, 전반의 4도, 3도 연속 하행 음형이 아름다운 자연이 주는 만족감과 '행복'을 표현한 것이라면 바로 이어지는 상승 음형에는 하늘 높은 곳을 향한 '감사'의 감정이 상징적으로 담겨 있는 듯합니다(아래 파란색 부분 참조). 이러한 상승 음형은 5악장의 후반부에 2차에 걸친 클라이막스를 형성하는 토대가 됩니다.

또한 베토벤은 5악장에서 이와 같은 핵심 주제의 끝자락 음형(위의 빨간색 밑줄이 두 줄 그어진 부분)에서 아래와 같이 점점 한 단계씩 상승하는 역동적 음형을 뽑아내어 솟아오르는 행복과 감사의 감정을 힘차게 표현하기도 하고, 다시 그 끝자락에서는 레가토와 스타카토의 결합에 의한 하행 음형을 통해 하늘로부터 쏟아지는 은총과 같은 기분을 노래하기도 합니다.

5악장은 이러한 핵심 주제를 (변주를 통해) 다양하게 변형된 모습으로 반복하면서 그 사이에 약간 이질적인 에피소드를 삽입하는 론도 형태를 취하고 있는 듯하지만, 자세히 들어보면 주제와 동기를 제시한 후 이를 다양한 다른 주제로 발전시키고 마지막에 가서는 다시 주제를 재현시킨 다음 코다로 마무리하는 소나타의 흔적도 가지고 있습니다.

핵심 주제의 제시

우선, 5악장의 도입부에서는 호른이 싱그러운 자연의 모습처럼 연속 하행 음형으로 구성된 동기를 노래한 후 바로 제1바이올린이 핵심 주제를 노래하기 시작하는데, 이 주제는 바로 전체 오케스트라에 확산됩니다.

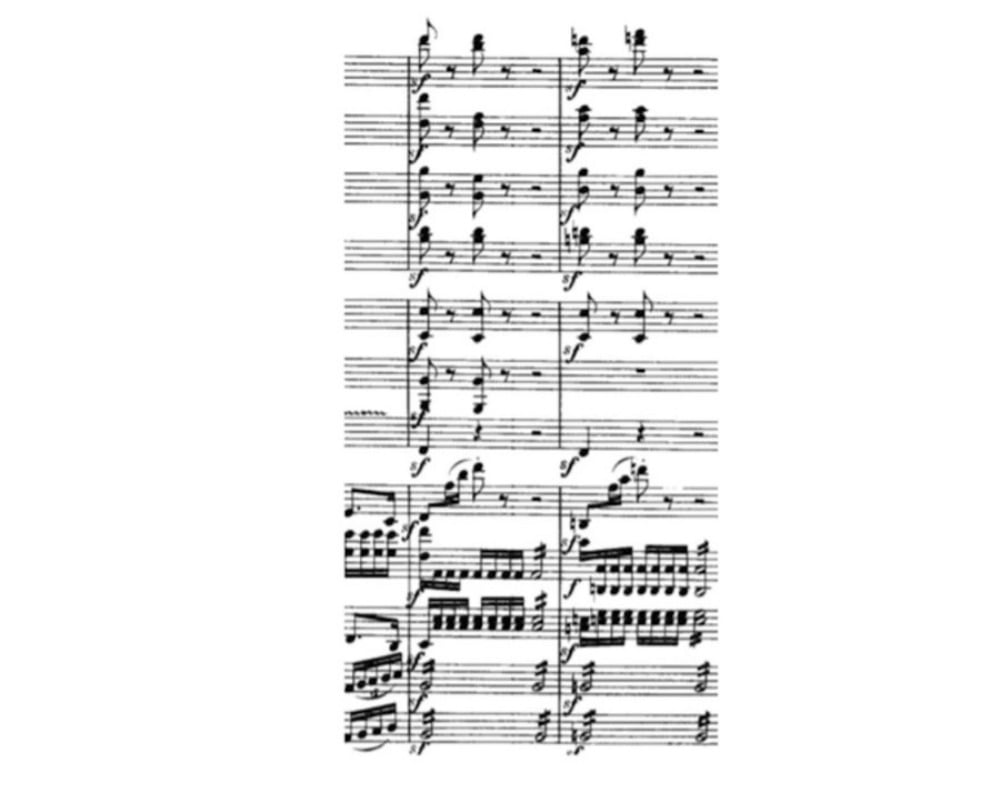

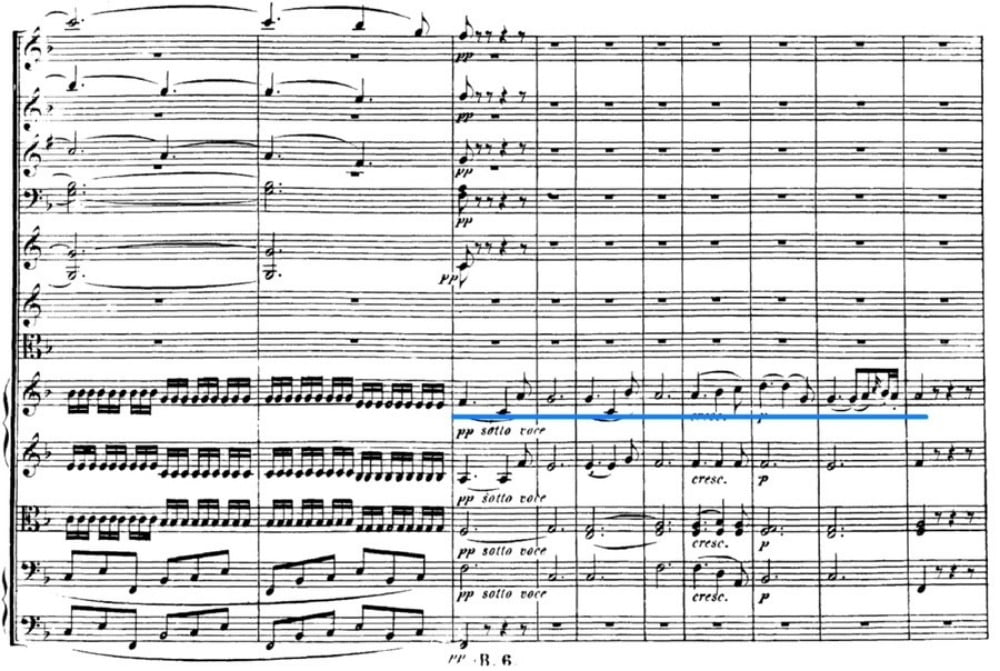

위에서 설명해 드린 것처럼 핵심 주제의 동기들을 이용한 다양한 변주가 이어지는데, 예를 들어 그 끝자락 음형을 통해 역동적으로 위를 향하는 음형을 비올라/첼로 등과 제1바이올린이 경쟁하듯 펼칩니다(아래의 악보 참조).

그리고 위의 역동적 상승 음형에 기반한 노래의 끝에서 발생한 하행 음형들을 아래와 같이 레가토와 스타카토의 결합으로 변주하는데, 이 부분을 자세히 들어보면 1악장의 제2주제가 어른거립니다(아래 악보 참조).

핵심 주제의 반복과 전개

그 후 다시 호른이 싱그러운 자연의 모습처럼 연속 하행 음형으로 구성된 동기를 노래하면서 5악장의 핵심 주제가 처음으로 돌아가 반복됩니다. 이어서 약간은 이질적인 느낌의 선율이 B플랫장조로 잠시 노래되지만, 이 역시 여전히 그 뿌리는 핵심 주제에 두고 변형된 것입니다. 이어서 연속 하행 음형에 의한 변주가 더 펼쳐지면서 음들이 요동을 치며 발전합니다.

핵심 주제의 재현

그러다가 다시 호른이 싱그러운 자연의 모습처럼 연속 하행 음형으로 구성된 동기를 노래하면서 5악장의 핵심 주제가 마치 소나타의 재현부처럼 유려한 흐름을 타고 다시 펼쳐집니다. 아울러 제시부에서처럼 역시 그 끝자락 음형을 통해 역동적으로 위를 향하는 음형과 또 레가토와 스타카토의 결합에 의한 하행 음형을 기반으로 악기들이 서로 경쟁하듯 노래를 펼칩니다.

코다(클라이막스)

이렇게 핵심 주제가 다시 재현된 후, 코다로 접어듭니다. 핵심 주제의 (연속 하행하는) 전반부 음형과 이어지는 핵심 주제의 (하늘로 향하는) 상승 음형이 요약되고 첼로 등이 전반부 음형을 되새긴 다음 상승 음형을 기반으로 일차적으로 감정의 고양이 이루어집니다.

그리고 다시 핵심 주제의 유려한 변주가 저음현의 리드로 이어지다가 다시 위의 핵심 주제의 상승 음형을 기반으로 이차적으로 감정 고양이 이루어지며 정점으로 올라가는데, 여기서는 모든 악기가 마지막 힘까지 합하여 벅찬 가슴으로 신을 찬양하는 듯합니다.

그 후 고요하고도 바이올린이 속삭이듯 차분한 목소리로(sotto voce) 마음 저 깊은 곳에서부터 깊은 감사의 찬미를 다시 한번 더 표현하는데, 어쩌면 이 가슴 뭉클한 내면의 노래는 전체 교향곡의 진정한 정서적 클라이막스라고 할 수도 있겠습니다.

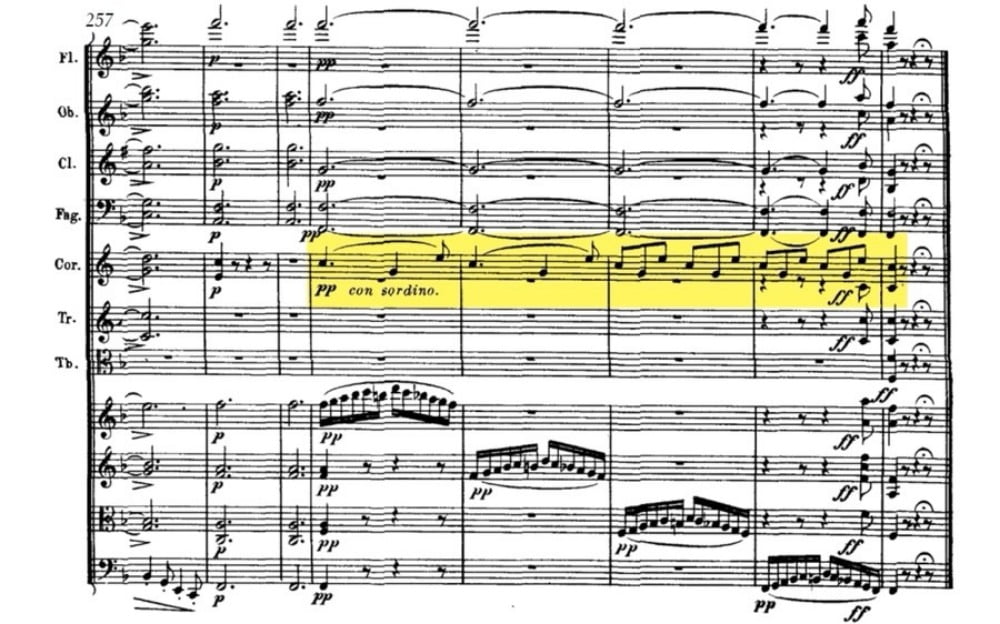

그렇게 내면으로 흐르는 깊은 감사의 찬미가 퍼진 후 (마치 추억 저편의 소중했던 시간을 되새기듯이) 약음기를 낀 호른이 마지막으로 연속 4도, 3도 하행 음형을 연주한 후, 곡은 마치 자연 속에서 얻은 해답과도 같이 3도 음형을 마지막으로 크게 울리며 '전원' 교향곡은 막을 내립니다.

© 임성우 - 클래식을 변호하다

1) 크리빈의 <베토벤 교향곡 제6번 '전원'> ▶유튜브 음원

2) 브루노 바일의 <베토벤 교향곡 제6번 '전원'> ▶유튜브 음원

3) 사발의 <베토벤 교향곡 제6번 '전원'> ▶유튜브 음원

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩