문제는 희소금속의 90%가량을 중국이 공급한다는 데 있다. 미국과의 무역전쟁 과정에서 중국이 희소금속 수출 통제를 가장 먼저 꺼내 든 배경이다. 업계에선 희소금속 공급 부족이 장기간 지속되면 방위산업계는 물론 반도체, 배터리 생산에도 차질이 생길 수 있다고 우려한다.

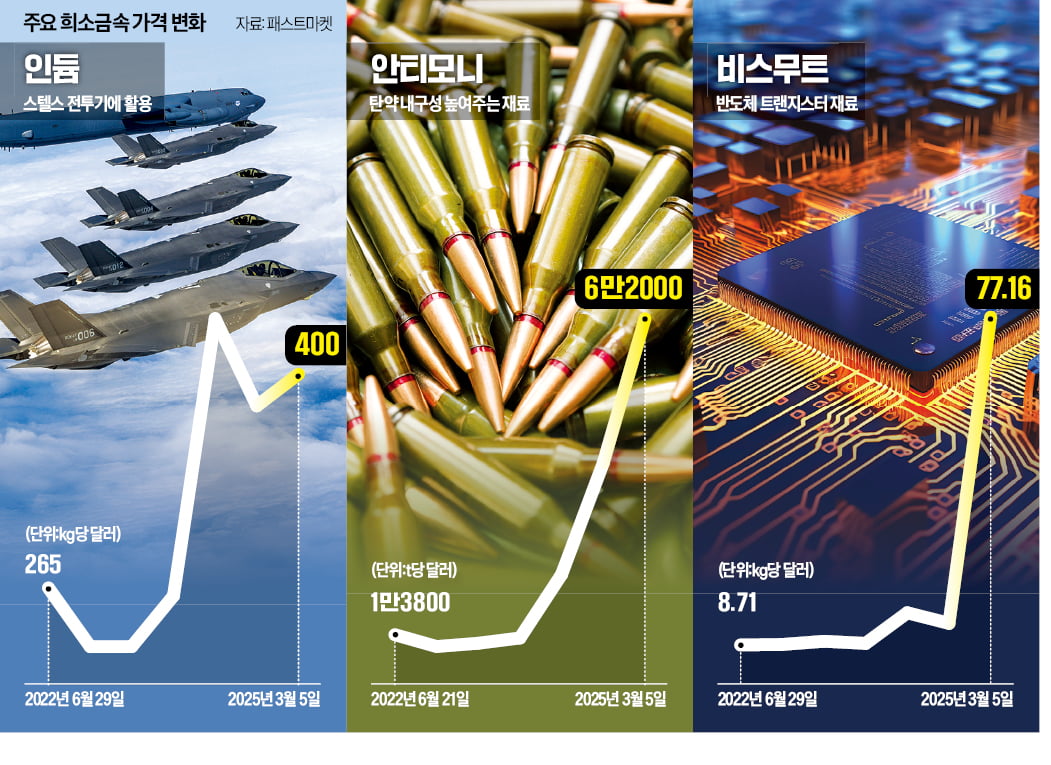

희소금속 가격이 오르는 건 우크라이나 전쟁 등으로 수요는 크게 늘어난 반면 중국의 수출 통제로 공급은 확 줄었기 때문이다. 중국은 그동안 분쟁이 생길 때마다 희소금속 수출 통제를 압박 카드로 사용했다. 2010년 일본에 대한 희토류 수출 통제 조치가 대표적이다.

중국은 ‘자원 무기화’를 노골화하고 있다. 미국이 중국산 제품 관세를 끌어올리자 2023년 8월 디스플레이 및 태양광 재료인 갈륨과 열감지기 등에 쓰이는 게르마늄의 수출을 통제했고, 그해 12월에는 희토류 가공 기술 수출을 금지했다. 작년 9월부터는 안티모니 수출도 막았다. 최근 미국이 모든 중국산 수입품에 10% 추가 관세를 부과하자 이에 대한 보복으로 텅스텐과 비스무트, 인듐 등의 수출 통제 조치도 발동했다.

방산업계가 가장 신경 쓰는 희소금속은 텅스텐과 비스무트다. 국내 업체들은 첨단 무기를 소량 판매하기보다는 이런 희소금속이 들어가는 재래식 무기를 대량 판매하는 전략을 쓰는데, 원가가 오르면 K방산의 핵심 경쟁력인 ‘저렴한 가격’ 메리트가 떨어질 것을 우려하고 있다.

이런 점을 고려해 주요 기업은 희소금속 재고 확보에 나섰다. 정부는 중국 의존도가 85~90%에 이르는 텅스텐과 몰리브덴 등의 재고 파악에 들어갔다. 텅스텐은 6개월, 몰리브덴은 3개월 물량 정도의 재고가 있는 것으로 알려졌다.

일부 희소금속은 국내 조달이 가능하다. 안티모니는 고려아연이 아연과 납 제련 과정에서 연 3600t 정도를 추출하고 있다. 올해 4000t 이상 생산해 미국 등에도 수출할 예정이다. 일각에선 이런 점을 들어 “고려아연의 안티모니를 도널드 트럼프 정부에 관세 협상 카드로 쓰자”고 주장한다. 미국에서 유일하게 안티모니를 생산하는 USAC의 생산량이 연 1920t에 불과하기 때문이다.

인듐은 고려아연 등 국내 업체의 글로벌 시장 점유율이 11%에 이르는 품목이다. LS MnM은 반도체와 태양광발전 소재로 쓰이는 셀레늄을 연 680t, 텔루륨을 연 50t 생산하고 있다.

▶ 희소금속

생산량이 적고 생산지가 한정된 금속. 미사일 등의 필수 재료인 안티모니와 반도체 및 2차전지 등에 쓰이는 리튬·몰리브덴, 희토류(란탄, 디스프로슘 등 17종)가 포함된다

김우섭/성상훈 기자 duter@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩