기존 인터넷은 6세대(6G) 등 차세대로 진화한다고 해도 마치 책장을 한 장씩 넘기듯 데이터 패킷을 주고받는 방식이어서 보안과 데이터 처리 속도에 한계가 뚜렷하다. 연극 무대에 비유하면 배우(정보처리 단위)가 칸막이가 쳐진 방에서 따로 연기하는 꼴이다. 이에 비해 양자 인터넷은 서로 복잡하게 얽힌 큐비트(배우)가 한꺼번에 무대에 올라 결과를 만들어낼 수 있다.

베이징대가 실험을 통해 증명한 연구는 빛을 이용해 상온에서 대규모 양자얽힘을 구현했다는 것이 골자다. 양자얽힘은 미국과 유럽 주요국조차 아직 풀지 못한 양자 연구의 난제다. 구글, IBM, 아이온큐 등 미국의 주요 기업이 양자컴퓨팅 상용화를 위해 사용하는 기술은 초전도체에 기반한다. 중성이온, 이온트랩 등 다양한 방식을 활용해 큐비트의 안정성을 꾀하고 있지만, 모두 극저온(영하 273도 근처) 상태에서만 가능하다는 점이 한계로 꼽혔다.

연구를 주도한 베이징대 물리학과 현대광학연구소의 왕젠웨이 교수는 “기존 양자컴퓨팅 방식은 큐비트가 늘수록 성공률이 떨어지는 것이 문제”라며 “빛에 기반을 둔 연속 가변 코드 방식을 채택해 양자얽힘 난제를 해결했다”고 설명했다. 네이처 역시 “세계 최초로 실현을 증명한 것”이라며 “광양자 정보처리를 확대하는 데 중요한 이정표가 될 것”이라고 평가했다.

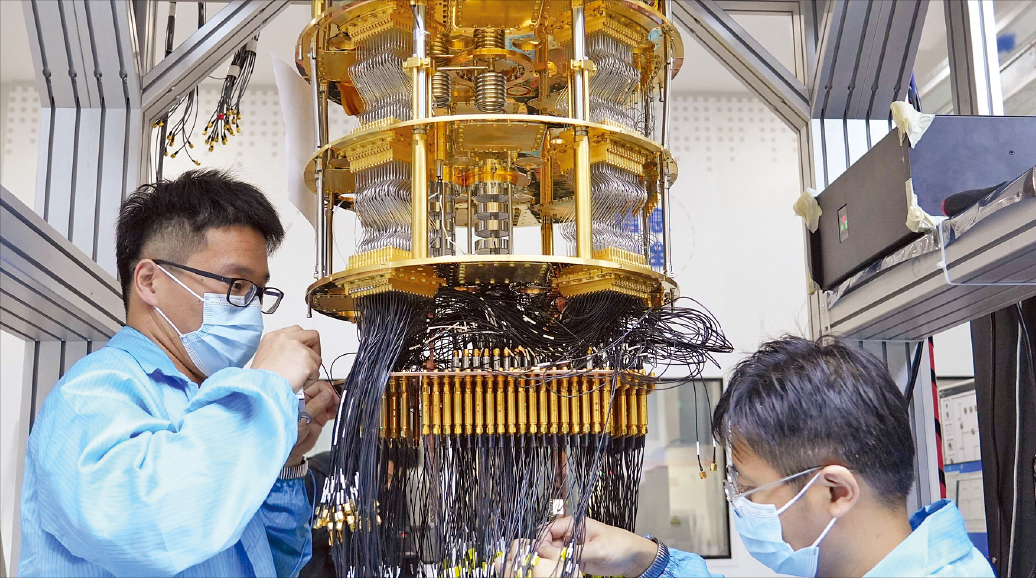

오리진우쿵은 지난달 6일 처음 공개된 뒤 33만9000건 이상의 양자컴퓨팅 작업을 수행한 것으로 알려졌다. 오리진퀀텀은 클라우드 방식으로 139개국 2000만 명 이상이 원격으로 접근해 오리진우쿵을 활용하며 기술을 검증했다고 밝혔다. 해외 방문자는 미국, 러시아, 일본, 캐나다 비중이 높았으며, 특히 미국 사용자의 지속 방문 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

오리진퀀텀은 2017년 설립됐으며 양자 분야의 딥시크로 영웅 대접을 받고 있다. 양자 칩 생산라인과 양자컴퓨터 운영체제를 중국 최초로 구축했다고 주장하고 있다. 중국에서 ‘양자의 아버지’로 불리는 판젠웨이는 퀀텀시텍을 설립했다.

강경주/고은이 기자 qurasoha@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩