취업 경력이 없는 청년들의 취업확률이 경력자의 절반 수준에 그치는 것으로 분석됐다. 기업들이 최근 경력직 채용을 선호하면서 비경력자의 취업문이 크게 좁아진 영향이다. 이같은 취업난으로 비경력 청년의 취업이 늦어지면서 이들의 평생 소득도 크게 감소하는 것으로 나타났다.

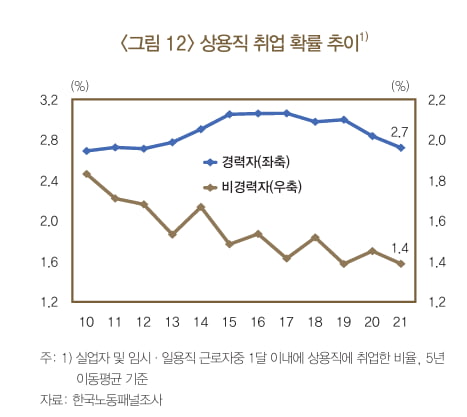

지난 2010년만 해도 두 집단의 취업확률은 각각 2.4%와 2.7%로 격차는 0.3%포인트에 불과했다. 하지만 기업들이 경력직 채용을 선호하게 되면서 비경력자만 취업확률이 1%포인트 가량 하락한 것으로 나타났다.

실제로 10여년 전만해도 '취준생(취업준비생)'들은 대기업이 각각 상·하반기 한차례씩 시행하는 대규모 공개채용을 겨냥해 움직였다. 그룹별 인적성검사를 대비해 공부하고, 시험날엔 고사장마다 응시생들로 붐볐다. 기업들도 대규모로 신입사원을 채용한 후 대대적인 교육·훈련을 거친 후 필요 부서에 직원들을 배치했다.

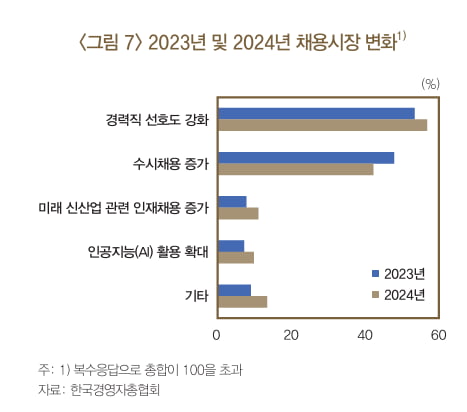

이런 흐름이 사라진 것은 2019년 현대차그룹이 공채를 폐지하면서부터다. LG는 2020년, SK는 2022년 그룹 공채 대신 수시 채용 방식으로 전환했다. 그때그때 계열사별로 필요한 인원을 채용하는 게 효율적이란 판단에서다. 아직까지 대규모 공채를 하는 곳은 삼성 정도만 남았다.

이는 근로자 측면에선 평생직장 개념이 약화되고, 기업 측면에선 필요로 하는 능력이 고도화됨에 따라 나타나는 현상이라는 게 한은의 분석이다. 비경력자를 채용할 경우 교육훈련을 거쳐야하기 때문에 본격적인 업무 투입이 지연될 수 있다는 점을 기업들이 비용 문제로 받아들이게 됐다는 것이다.

문제는 이런 20대 취업난이 이들의 평생 소득에 악영향을 준다는 점이다. 경력직 채용이 늘면서 생애 총 취업기간은 평균 21.7년에서 19.7년으로 2년 줄어드는 것으로 분석됐다. 이는 급여 감소로 직결된다. 사회초년생이 노동시장 진입 시점에서 기대할 수 있는 평생소득의 현재가치(연 5% 이자율로 할인)는 기존 3억9000만원에서 3억4000만원으로 13.4% 감소한다.

또 경력직 채용 증가로 청년들이 아예 구직을 포기할 경우 고용률이 추가하락할 가능성도 있다. 비경력자의 구직 노력이 30% 낮아진 경우를 가정해 분석한 결과 20대 청년 고용률은 현재보다 5.4%포인트 낮아지면서 30대와의 격차가 1.1%포인트 확대되는 것으로 나타났다. 생애소득의 현재가치도 10.4% 추가로 낮아진다.

한은은 이런 점을 고려해 경력이 없는 청년들이 업무 경험을 쌓을 기회를 정부와 학교, 기업 등이 충분히 제공해야한다고 봤다. 산학협력프로그램, 체험형 인턴 등을 확대할 것을 제언했다.

한번 정규직에 진입하면 웬만한 이유로는 해고하기 어렵기 때문에 기업들이 비정규직을 정규직으로 전환하거나 정규직을 확대할 유인이 전혀 없는 상태다. 한은은 "정규직-비정규직 간 해고 비용 격차를 줄여 비정규직이 정규직으로 전환되는 사례가 빈번해지면 기업도 비정규직 직원을 교육해 정규직화하는 선순환을 고려할 수 있을 것"이라고 설명했다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩