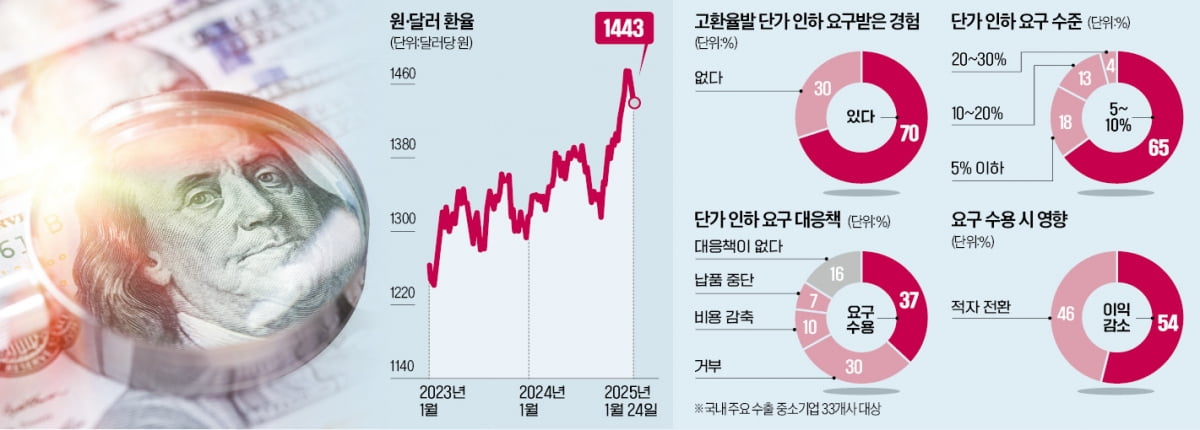

한국경제신문이 30일 주요 수출 중소기업 33곳을 조사한 결과 23개(70%) 업체가 해외 거래처로부터 납품가를 내려달라는 요구를 받았다고 답했다.

납품가 인하 요구를 받은 기업 중 15곳(65%)이 단가를 5~10% 내려달라고 요청받았으며 5% 이하(4곳), 10~20%(3곳), 20~30%(1곳) 순으로 많았다. 이 가운데 13곳(37%, 복수 응답 포함)이 인하 요구를 수용하겠다고 응답했고, 30%와 7%의 기업은 각각 단가 인하를 거부하거나 납품 중단을 검토 중이라고 했다.

단가 인하 요구를 받아들이면 54%의 기업이 이익이 급감할 것으로 내다봤고 나머지 46%는 적자 전환할 가능성이 크다고 예상했다. 특히 미국보다 일본이나 동남아시아에 수출하는 업체의 타격이 큰 것으로 조사됐다.

수출기업 33곳 조사…생산비 늘고 단가 떨어져 '이중고'

지난해 말부터 달러당 1400원이 넘는 고환율이 고착화하면서 수출 중소기업의 어려움이 가중되고 있다. 환율 급등으로 외화로 대금을 치르는 자재값은 오르는데(비용 상승), 수입처에선 납품가를 낮추라는 단가 후려치기(수입 감소)까지 당하는 ‘이중고’에 시달리고 있다.

통상적으로 중간재를 수입해 제품을 수출하는 기업은 환율 상승에 따라 얻게 되는 이익 증가분이 수입 단가 상승분보다 크다. 늘어난 이익만큼 전략적으로 가격을 낮춰 경쟁사를 누르고 수출 물량을 크게 늘려 매출과 이익을 모두 극대화할 수 있다. 지난해 한국 수출액이 역대 최고치인 6838억달러를 기록한 배경이었다.

그러나 고환율 수혜는 국내 수출 중소기업엔 남의 얘기가 됐다. 충북 음성에 있는 식품 제조업체 B사는 작년 10월 환율 부담을 이유로 최대 거래처인 일본 수입업체에서 단가를 25% 인하해달라는 요구를 받았다. 강달러에 엔화 약세까지 겹친 만큼 원하는 납품가 인하폭이 예상보다 컸다. B사가 15% 이상은 도저히 받아들일 수 없다고 응수하자 일본 회사는 발주량을 80% 줄였다. B사 수출 담당 부사장은 “손해를 보면서 물건을 팔 순 없어 수출량 감소를 감내하기로 했지만 원가절감으로만 버티기 쉽지 않은 게 사실”이라고 토로했다.

동남아시아에서 금속 패널을 들여와 통신장비를 제조하는 C사도 사정은 비슷하다. 이 회사 대표는 “고환율 여파로 원자재 가격이 올라 생산비 부담이 늘어난 만큼 납품 단가를 더 받아야 손해를 피하는데 원청사가 비싸다며 제품 거래를 거부하고 있다”며 “해외 바이어들은 다른 경쟁 업체로 거래선을 돌리면 그만이어서 ‘을’의 입장인 우린 제 살을 깎아서라도 납품가를 낮출 수밖에 없다”고 전했다.

이 같은 환율 리스크를 줄이기 위해 중소벤처기업부가 1조5000억원의 정책자금 지원 계획을 내놨지만 근본적 대책이 되긴 어렵다는 지적이 많다. 환율 변동으로 자금이 부족해지거나 피해를 본 기업에 한해 정부가 긴급 경영안정자금을 공급하는 선에 그치기 때문이다. 중소기업이 수출 과정에서 필요한 무역보험이나 보증 비용을 최대 1000만원 한도 내에서 지원하는 것도 기업 경쟁력 강화엔 큰 도움이 되지 못한다. 더 큰 문제는 중소기업이 원하는 연구개발(R&D) 지원이 줄고 있다는 점이다. 지난해 정부의 중소기업 R&D 예산은 1조4097억원으로 전년보다 4150억원(22.7%) 감소했다.

이윤수 서강대 경제학부 교수는 “환율 변동 같은 외부 환경 변화에도 중소기업이 버틸 수 있는 근본 경쟁력 강화 방안이 필요하다”며 “그러려면 국가 보조금을 주듯 R&D 자금을 모든 기업에 얇고 넓게 뿌려주는 것보다는 성장 가능성이 있는 기업을 선별해 지원하는 게 바람직하다”고 조언했다.

황정환/원종환 기자 spop@hankyung.com

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩

(주)한국경제신문사 | 서울시 중구 청파로 463 한국경제신문사 빌딩